(第5版1刷:2024年9月10日発行)

訂正/補足情報

この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.

本書に関して訂正/補足情報がございますので,下記をご参照ください.

2025年8月15日更新

| 頁 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 |

|---|---|---|---|

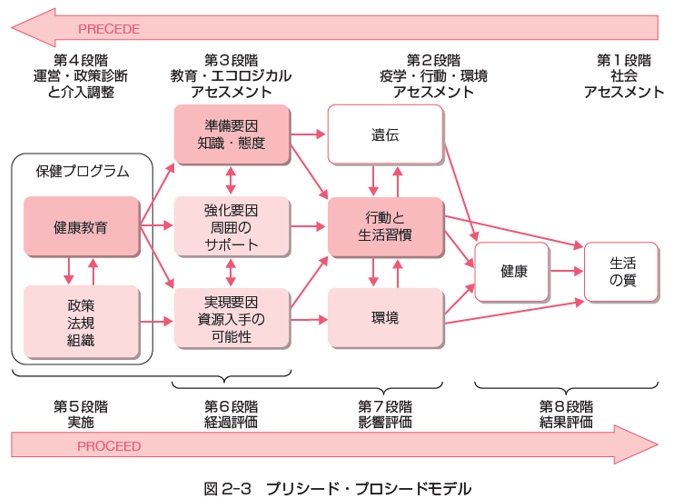

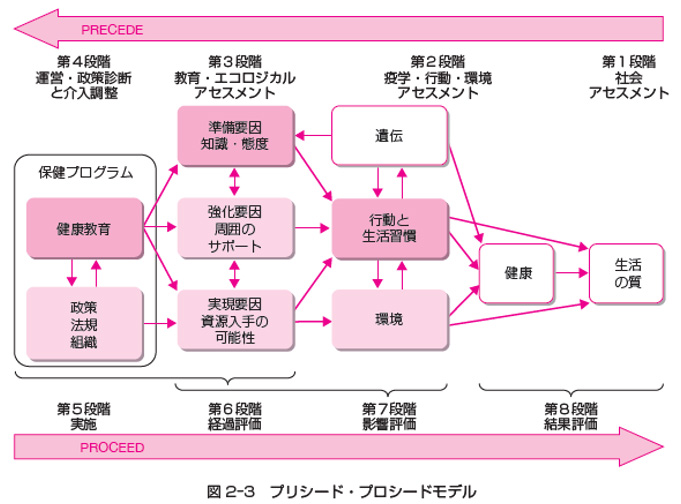

| 27 | 図2-3 |  |

|

| 113 | 右段, 3行目 |

「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」では,高齢化の進展や糖尿病等有病者数の増加などを踏まえ,主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を図るとともに,社会生活を営むために必要な機能の維持および向上を図ることなどを基本的方向としている. | 「日本人の食事摂取基準(2025 年版)」では,食事摂取基準の対象者について,高齢者においてはフレイルに関する危険因子を有していたりしても,おおむね自立した日常生活を営んでいる者およびこのような者を中心として構成されている集団は含む者としている. |

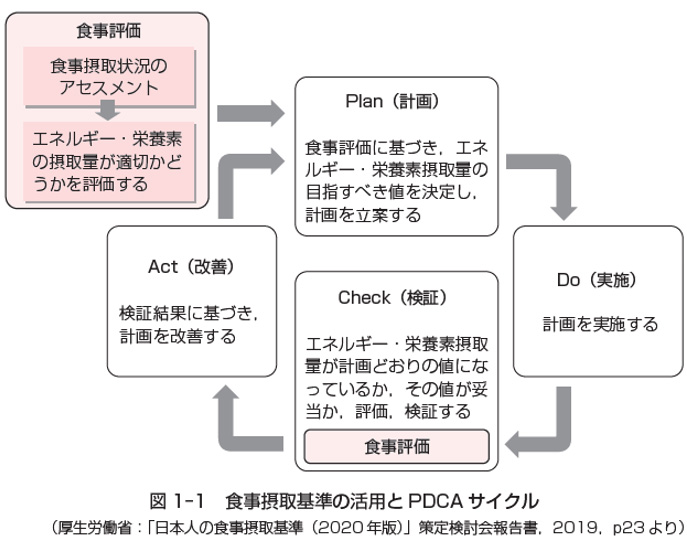

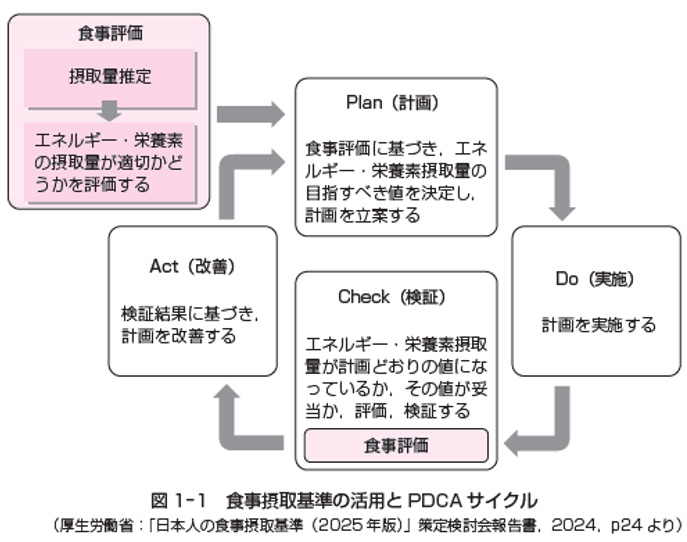

| 113 | 図1-1 |  |

|

| 134 | 脚注 | 健やか親子21▶2001 年に開始された,21 世紀の母子保健の取り組みの方向性と目標や指標を示し,関係機関・団体が一体となって取り組む国民運動計画である.「健やか親子21(第2 次)」は2015 年度から開始され,「すべての子どもが健やかに育つ社会」をめざしている. | 健やか親子21▶21 世紀の母子保健の取り組みの方向性と目標や指標を示し,関係機関・団体が一体となって取り組む国民運動計画として2001 年に開始された.2023 年以降は,成育医療等基本方針にもとづく国民運動として位置づけられている. |

| 165 | 脚注, 左段, 5行目 |

国民健康・栄養調査(令和元年)の結果をあてはめて考 えると,目標とするBMI の範囲内にある成人の割合は,20歳代の男性および20 歳代・40 歳代の女性では7 割,30 歳代の男性および女性では6 割,40 〜 50 歳代の男性では5割となる. | 国民健康・栄養調査(令和5 年)の結果をあてはめて考えると,目標とするBMI の範囲内にある成人の割合は,20歳代の男性および30 〜40 歳代の女性では7 割,30 歳代・40 歳代の男性および20 歳代の女性では6 割,50 〜 60 歳代の男性では5 割となる. |

| 175 | 右段, 13行目 |

高齢期の栄養管理が重要となる課題には,低栄養および過栄養がある.高齢者の低栄養にはさまざまな要因があり,とくに75歳以上のいわゆる後期高齢者が陥りやすい.「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」におけるBMI の目標範囲(65 歳以上21.5〜24.9)未満の者の割合は,男性では65歳以上の22.5%から75 歳以上の29.0%へ,女子では65 歳以上の31.5%から75 歳以上の39.0%へと,男女ともに後期高齢者で割合が大きく増加している(令和元年国民健康・栄養調査報告). | 高齢期の栄養管理が重要となる課題には,低栄養および過栄養がある.高齢者の低栄養にはさまざまな要因があり,とくに75歳以上のいわゆる後期高齢者が陥りやすい.「日本人の食事摂取基準(2025 年版)」におけるBMI の目標範囲(65 歳以上21.5〜24.9)未満の者の割合は,男性では65歳以上の25.8%から75 歳以上の31.8%へ後期高齢者で割合が大きく増加し,女子では65 歳以上の40.2%,75 歳以上の39.6%と,高止まりしている(令和5 年国民健康・栄養調査報告) |

| 175 | 右段, 最終行 |

「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」 | 「日本人の食事摂取基準(2025 年版)」 |