|

この度は上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.

平成24年版臨床工学技士国家試験出題基準が公表されたことに伴う加筆等につきまして,第1版第5刷と第1版第6刷の変更点を下記に示しました. また,誤りにつきましてもここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます. 2013年5月24日更新 |

|||

| ページ | 行など | 第1版第5刷 | 第1版第6刷(訂正,変更箇所) |

| 1 | 11 | 1--単位と標準 | 1--単位 |

| 6 | 表1-3 | 人の健康を守るために認められた固有の名称をもつ3個のSI組立単位 | 人の健康を守るために認められた固有の名称をもつ4個のSI組立単位 |

| 6 | 表1-3 | (放射能の SI基本単位およびSI組立単位による表し方) /s | S-1 |

| 6 | 表1-3 | 最下段に追加 | 酵素活性 カタール kat S-1mol |

| 6 | 側注 | 追加 | カタール:モル毎秒として表されてきたが,人の健康や安全に関するものとして固有の名称をもつものとなった.JIS Z 8203:2000にはまだ加えられていない. |

| 15 | 側注 | 追加 | 校正:計測器のもつ固有の誤差を標準(標準計測器など)で正すこと. |

| 15 | 側注 | 追加 | トレーサビリティ:計測器がどういう標準計測器で校正されたかがわかり,その標準計測器もまたどのように校正されたかがわからなければならない.このような仕組みの経路がしっかりたどれることをいう. |

| 16 | 6~8 | 平均,分散,標準偏差の式中のMi | Mi |

| 18 | 1 | 標本標準偏差の式中のMi | Mi |

| 67 | 図2-19 | Ib:バイアス電域 | Ib:バイアス電流 |

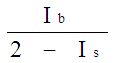

| 67 | 図2-19 |  |

|

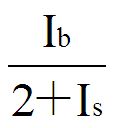

| 67 | 図2-19 |  |

|

| 75 | 下から2 | 電極には分極の小さなAg-AgCLが使われる(不分極電極). | 電極(表面電極)には分極の小さなAg-AgCLが使われる(不分極電極). |

| 75 | 側注 | 追加 | 脳波賦活試験:過呼吸や光刺激など,脳波に異常が出やすい状態にして脳波測定をすること. |

| 77 | 9 | 前額の下部にはニュートラル電極を接着し, | 前額の下部にはニュートラル電極(中性点電極)を接着し, |

| 78 | 図2-30 | ニュートラル電極 | ニュートラル電極(中性点電極) |

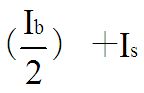

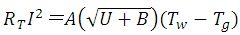

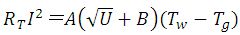

| 149 | 1 |  |

|

| 155 | 5 | ゴムまたはシリコン製の管内水銀や… | ゴムまたはシリコン製の管内に水銀や |

| 174 | 20 | な進歩により,電子体温計……について述べる. | な進歩により,さまざまな部位を計測できる体温計が誕生し,医療の現場で活用されるようになった.体温は大別すると身体外側の体表面温と肢体内部の核心温に分けられる.体表面温は皮膚温,外殻温とも呼ばれ,腋窩温などがそれにあたる.また,舌下式体温計で計測された口腔温も体表面温に分類される.一方,核心温は中核温,深部温とも呼ばれ,代表的なものとして前額深部温,鼓膜温,食道温,直腸温,膀胱温,血液温などが挙げられる.本項では,各部体温を計測できる主な体温計について,測定原理や構造あるいは臨床応用などを解説する. |

| 174 | 24 | 見出し追加 | ※1--体表面温計測 |

| 174 | 25 | ※1--電子体温計 | △1)電子体温計 |

| 174 | 25 | △1)電子体温計の見出しの下に文章追加(この後,1版6刷では少しずつ行がずれています) | 電子体温計は物体表面から熱伝導により伝わってくる熱を温度センサーで感知し,その値を計測するものである.したがって,通常体表面温の計測に使用される.後述の深部体温計は,分類上核心温計測用体温計であるが,電子体温計をさらに進化させて生体内部の核心温を計測できるように開発された電子体温計の一種である. |

| 174 | 26 | △1)電子体温計の測定原理 | (1)電子体温計の測定原理 |

| 175 | 1 | (1)サーミスタの温度特性 | ①サーミスタの温度特性 |

| 175 | 11 | (2)応答特性 | ②応答特性 |

| 175 | 20 | △2)電子体温計の構造 | (2)電子体温計の構造 |

| 176 | 5 | (1)測温部一体型体温計 | ①測温部一体型体温計 |

| 177 | 2 | (2)測温部分離型体温計 | ②測温部分離型体温計 |

| 177 | 8 | △3)電子体温計の機能 | (3)電子体温計の機能 |

| 177 | 9 | (1)CPU部の機能 | ①CPU部の機能 |

| 177 | 11 | ①最高温度保持機能 | a.最高温度保持機能 |

| 177 | 14 | ②予測機能 | b.予測機能 |

| 178 | 5 | ③低電圧警報機能 | c.低電圧警報機能 |

| 178 | 9 | ④測温範囲外告知機能 | d.測温範囲外告知機能 |

| 178 | 13 | (2)温度プローブの機能 | ②温度プローブの機能 |

| 179 | 5 | △4)電子体温計の安全 | (4)電子体温計の安全 |

| 179 | 6 | (1)電気的安全(JIS T1140) | ①電気的安全(JIS T1140) |

| 179 | 11 | (2)保守点検 | ②保守点検 |

| 179 | 20 | △5)電子体温計の性能(JIS T1140) | (5)電子体温計の性能(JIS T1140) |

| 179 | 21 | (1)最大許容誤差 | ①最大許容誤差 |

| 180 | 3 | (2)応答特性 | ②応答特性 |

| 180 | 11 | (3)測温範囲 | ③測温範囲 |

| 181 | 2 | (4)測定時間 | ④測定時間 |

| 181 | 7 | (5)表示桁数 | ⑤表示桁数 |

| 181 | 10 | △6)臨床工学部門と体温計測 | (6)臨床工学部門と体温計測 |

| 181 | 11 | (1)体温計測の目的 | ①体温計測の目的 |

| 181 | 14 | は中枢温を知ることである. | は核心温を知ることである�D |

| 181 | 17 | その目的は中枢温を知る | その目的は核心温を知る |

| 181 | 21 | (2)体外循環手術と体温制御 | ②体外循環手術と体温制御 |

| 181 | 28 | ① | a. |

| 181 | 28 | 中枢温と末梢温 | 中枢血液温と末梢血液温 |

| 181 | 30 | ② | b. |

| 181 | 32 | ③ | c. |

| 181 | 34 | ④ | d. |

| 181 | 側注 | 追加 | 中枢血液温:心臓近くの血液温をいう. |

| 181 | 側注 | 追加 | 末梢血液温:末梢血管領域の血液温をいう. |

| 182 | 図3-79 | 図3-84 | |

| 182 | 3 | 深部体温計の前に,p.186~191(5行目まで)のサーモグラフを移動(以降,項目入れ替えあり,変更多くなっています) | |

| 182 | 3 | 見出し追加 | ib:バイアス電流 |

| 182 | 3 | ※1--深部体温計 | p.186 △1)深部体温計 |

| 182 | 4 | 深部体温計は,中枢温を | p.186 深部体温計は,核心温を |

| 182 | 7 | △1)深部体温計の測定原理 | p.187 (1)深部体温計の測定原理 |

| 182 | 8 | (1)熱の流れと断熱材 | p.187 ①熱の流れと断熱材 |

| 182 | 9 | 図3-79 | p.187 図3-84 |

| 182 | 10 | 流れがあり,体幹で | p.187 流れがあり,深部で |

| 182 | 11 | 熱が産生され,深部の温度は一定に保たれている. | p.187 熱が産生され,温度が一定に保たれている. |

| 183 | 図3-80 | p.188 図3-85 | |

| 183 | 3 | (2)熱流補償法による測定原理 | p.187 ②熱流補償法による測定原理 |

| 183 | 11 | 測定面の温度が深部温として | p.188 測定面の温度が核心温として |

| 183 | 13 | △2)深部体温計の構造 | p.188 (2)深部体温計の構造 |

| 183 | 18 | (1)基本的な構成 | p.188 ①基本的な構成 |

| 183 | 19 | 図3-80 | p.188 図3-85 |

| 184 | 図3-81 | p.189 図3-86 | |

| 184 | 9 | (2)温度プローブ | p.189 ②温度プローブ |

| 184 | 11 | 図3-81 | p.189 図3-86 |

| 184 | 14 | △3)深部体温計の安全 | p.189 (3)深部体温計の安全 |

| 184 | 15 | (1)電気的安全 | p.189 ①電気的安全 |

| 184 | 16,17 | ①,② | p.189 ・ |

| 184 | 19 | (2)保守点検 | p.189 ②保守点検 |

| 185 | 5 | △4)深部体温計の性能 | p.189 (4)深部体温計の性能 |

| 185 | 6 | (1)測定精度 | p.189 ①測定精度 |

| 185 | 10 | (2)応答特性 | p.190 ②応答特性 |

| 185 | 20 | 報告があり,深部温の | p.190 報告があり,核心温の |

| 185 | 24 | (3)測温範囲 | p.190 ③測温範囲 |

| 185 | 25 | 測定原理は中枢温が | p.190 測定原理は核心温が |

| 185 | 26 | 中枢温が周囲温度より | p.190 核心温が周囲温度より |

| 185 | 27 | 中枢部より体表面が暖かく, | p.190 中核部より体表面が暖かく, |

| 186 | 1 | △5)深部体温計の臨床 の項目,差し替え | △5)深部体温計の臨床(改行)①前額深部温のモニタ(改行)深部体温計による計測は,主に頭部核心温をモニタするために使用される.プローブ装着部位は密着可能な前額部が適しており,計測された体温を前額深部温という.モニタ目的は低体温療法や低体温体外循環中,頭部核心温が目標温度まで低下しているかどうかを知ることである.(改行)その他,前額深部温は脱水による熱中症や冬山遭難などの低体温症における頭部核心温診断基準となっている.また,脳死判定に際し,生命徴候の確認手段のひとつとして頭部核心温の計測が義務づけられているため,前額深部温が計測される. |

| 186 | 追加 | ②四肢末梢部の核心温計測(改行)末梢循環不全の簡易的な診断や治療効果の判定には,超音波血流計(ドプラ血流計)が使用されるが,深部体温計で計測された手掌部や測定部の核心温と,同時に計測された患部皮膚温との温度差から重症度や治療の有効性を判定することも可能である.四肢の体温維持を担う血流が十分でないと,体表面からの放熱料が血液からの供給熱量を上回り,深部の核心温を維持できなくなる.そのため,皮膚温だけでなく核心温まで低下してしまうことになる.そして,皮膚温と核心温は周囲温度に近づいていくが,その過程で両者の温度差は減少していく.治療によって四肢の血流量が増加してくると,次第に血流による供給熱量が増加する.そうなると一時的に熱の供給が放熱量を上回り,徐々に皮膚温と核心温が上昇する.そして熱供給側の深部と放熱側の皮膚表面との間にふたたび温度較差が生まれ,最終的には元の平衡状態に戻る.このように四肢末梢部の核心温計測は,末梢循環の診断や治療効果を知ることができる補助確認手段として有用といえる. | |

| 186 | 18 | ※3--サーモグラフ | p.182 △2)サーモグラフ |

| 186 | 25 | △1)サーモグラフの測定原理 | p.182 (1)サーモグラフの測定原理 |

| 186 | 27 | (1)放射率 | p.182 ①放射率 |

| 187 | 1 | (2)放射赤外線と温度の関係 | p.182 ②放射赤外線と温度の関係 |

| 187 | 図3-82(本文11行目) | p.183 図3-79 | |

| 187 | 図3-83(本文17行目) | p.183 図3-80 | |

| 188 | 5 | △2)サーモグラフの構造 | p.183 (2)サーモグラフの構造 |

| 188 | 6 | (1)基本構成 | p.183 ①基本構成 |

| 188 | 7 | 図3-84 | p.183 図3-81 |

| 188 | 図3-84 | p.184 図3-81 | |

| 188 | 13 | (図3-85).図3-86 | p.184 (図3-82).図3-83 |

| 188 | 14 | (2)赤外線検出器 | p.184 ②赤外線検出器 |

| 189 | 図3-85,図3-86 | p.185 図3-82,図3-83 | |

| 189 | 2 | △3)サーモグラフの性能 | p.184 (3)サーモグラフの性能 |

| 189 | 3 | (1)測定温度範囲 | p.184 ①測定温度範囲 |

| 189 | 6 | (2)測定精度 | p.184 ②測定精度 |

| 189 | 13 | (3)最小検知温度差 | p.185 ③最小検知温度差 |

| 189 | 16 | (4)最小検知寸法 | p.185 ④最小検知寸法 |

| 190 | 1 | △4)サーモグラフの臨床応用 | p.185 (4)サーモグラフの臨床応用 |

| 190 | 7 | (1)測定の実際 | p.185 ①測定の実際 |

| 191 | 1 | (2)適応疾患 | p.186 ②適応疾患 |

| 191 | 6 | ※4--耳用赤外線体温計 | △2)耳用赤外線体温計 |

| 191 | 7 | 耳用赤外線体温計は,……規格化されている(JIS T4207). | 耳用赤外線体温計は鼓膜から放射される赤外線を検出して鼓膜温を計測する赤外線式体温計である.サーモグラフも同じ赤外線式体温計であるが,サーモグラフは体表面用体温計であるのに対して,耳用赤外線体温計は核心温用体温計といえる.深部体温計に比べて短時間で計測できるが,連続モニタには適していない.主な用途は測温部一体型電子体温計と同じであるが,簡易的に短時間で計測できるため,術中の耳用赤外線体温計による計測記録をルーチン化している施設もある. |

| 191 | 12 | △1)耳用赤外線体温計の構成 | (1)耳用赤外線体温計の構成 |

| 191 | 18 | △2)耳用赤外線体温計の性能 | (2)耳用赤外線体温計の性能 |

| 192 | 1 | △3)耳用赤外線体温計の問題点 | (3)耳用赤外線体温計の問題点 |

| 192 | 7 | 得られた鼓膜温が中枢温に近く, | 得られた鼓膜温が核心温に近く, |

| 195 | 表4-1 | 音響インピーダンスの各項目 ×10-4 | ×106 |

| 233 | 表4-3 | 線吸収係数の例(単位HU) | CT値の例(単位HU) |

| 265 | 側注 | 追加 | ヘリウム冷凍機:気化したヘリウムを凝結させるタイプ(zero boil off)のほかに,低温を保ってヘリウムの蒸発量を抑制するだけのタイプがある.後者は年に数回ヘリウムの補充が必要である.なお,液体ヘリウムを使わず冷凍機で直接コイルを冷やす直冷方式もある. |

| 267 | 33 | 記録装置を内蔵した | 磁気メディアを内蔵した |

| 270 | 2 | 超伝導コイルは……次第に低下する. | 超伝導コイルは,低温に保たれていてもごくまれに超伝導状態でなくなってしまうことがある.これをクエンチ(quench)という.コイルの振動で生じたわずかな熱などが原因となって生じる現象で,完全には防止することはできない.クエンチが発生すると,コイルに流れていた電流のエネルギーが熱に変わり,静磁場は消滅する.その熱で液体ヘリウムが沸騰し,発生した多量のガスは,クライオスタットの放出弁からMRI室の天井に設置されたダクトを通じて屋外へ放出される. |

| 270 | 側注 | 追加 | ダクト:クエンチでヘリウムガスが激しく噴出すると,衝撃でダクトがはずれてガスが検査室内に多量に漏れるおそれがある. |

| 付録 | 平成19年版 臨床工学技士国家試験出題基準 | 平成24年版 臨床工学技士国家試験出題基準に差し替え | |

-

カテゴリ一覧

基礎医学

臨床医学

- 臨床医学一般・プライマリケア

- 放射線医学・核医学

- 内科一般

- 皮膚科学・外科学一般

- 診断学・検査診断学・画像医学

- 整形外科・形成外科・スポーツ医学

- 呼吸器・循環器・消化器

- 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学・眼科学

- 糖尿病・内分泌・代謝

- 泌尿器科学

- 腎臓

- 輸液・輸血・血液・血管・血圧

- アレルギー・膠原病・リウマチ

- 麻酔科学・ペインクリニック

- 癌・腫瘍一般

- 医療制度・医療社会学・病院管理・医療統計・医学情報

- 感染症・エイズ

- 予防医学・健康管理・地域医療

- 老年医学

- 再生医学・薬物療法・その他

- 脳神経科学・神経科学

- 医学のあゆみ・第5土曜特集

- 精神医学・心身医学

- 医学のあゆみ・別冊

- 小児科・産婦人科学

- 糖尿病プラクティス・別冊

- 超音波医学

- 電子メディア

- 救命-救急医学・災害医学

臨床検査

臨床工学

リハビリテーション

看護

栄養

柔道整復

歯科医師

歯科技工士

- 売れ筋ランキング

- 新刊・これから出る本

- 雑誌