�i��5�ő�4���F2022�N1��20�����s�j

����\

���̂��т́C��L���Ђ����w���������܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂����D

�ȉ��̉ӏ��Ɋւ��Č�肪�������܂����̂ŁC�����ɒ����\���グ�܂��ƂƂ��ɐ[�����l�ѐ\���グ�܂��D

2022�N5��16���X�V

| �� | �ӏ� | �� | �� |

|---|---|---|---|

| 102 | �ォ��2�s�� | ���������ł͍d�����ɂ��i��d���j���C | ���������ł͍d�����ɂ����C |

| 199 | ������6�s�� | �D�s���S����-�����j�܁i��I���j | �D�s���S����-�����j�܁i��I���j�i�}12-3A�j |

| 199 | ������5�s�� | �E���S����-�����j�܁i�I���j | �E���S����-�����j�܁i�I���j�i�}12-3B�j |

| 199 | ������4�s�� | �F�����j�܁i�����C�ߕ����Ɛ����j�i�}12-3�C4�j | �F�����j�܁i�����C�ߕ����Ɛ����j�i�}12-3�C4�j |

| 200 | �}12-3�C12-4 | �[ | �}12-3��}12-4�ɁC�}12-4��}12-3�Ƃ��ē���ւ� |

| 200 | ������2�s�� | 1�j�G�i�������̋T��E�j�� | 1�j�G�i�������̋T��E�j���i�}12-1�j |

| 201 | �ォ��1�s�� | 2�j�G�i������-�ۉ县�j�� | 2�j�G�i������-�ۉ县�j���i�}12-2�j |

| 201 | �ォ��6�s�� | 3�j����-�����j�� | 3�j����-�����j���i�}12-3�j |

| 201 | �ォ��11�s�� | 4�j�����j�� | 4�j�����j���i�}12-4�j |

�i��5�ő�2���F2020�N2��20�����s�j

����\

���̂��т́C��L���Ђ����w���������܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂����D

�ȉ��̉ӏ��Ɋւ��Č�肪�������܂����̂ŁC�����ɒ����\���グ�܂��ƂƂ��ɐ[�����l�ѐ\���グ�܂��D

2021�N3��29���X�V

| �� | �ӏ� | �� | �� |

|---|---|---|---|

| 5 | �ォ��10�s�� | �����w�I����E�̌a�͂��悻 | �����w�I����E�̌a�́CKuttler����ɂ������悻 |

| 12 | ������S�s�� | �����C�X���Xcanal isthmus | �C�X���X isthmus |

| 12 | ������R�s�� | �`����D�����C�X���X�̍D������ | �`����D�C�X���X�̍D������ |

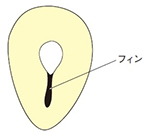

| 12 | ������Q�s�� | �Ƃ���Ă���D���ǃC�X���X�� | �Ƃ���Ă���D�܂��C���ǂ̕Б��ɔF�߂��鋛�̃q����̋����t�B�� fin�Ƃ�ԁi�}2-9�j�D�t�B�����C�X���X�� |

| 13 | �}2-8�@�^�C�g�� | �}2-8�@��{���P���������C�X���X | �}2-8�@��{���P���̃C�X���X |

| 13 | �}2-9�@�lj� | �[ | �}2-9�@�t�B�� |

| 21 | ������R�s�� | ����������钂ɋߐڂ��Ă���ꍇ�͗␅�ɂ≷�M�ɂ�i���邱�Ƃ�����D | ����������钂ɋߐڂ��Ă���ꍇ�͗␅�ɂ��ۉ县�m�o�ߕq����i���邱�Ƃ�����D |

| 38 | ������V�s�� | ���ɂ�����D | ���ɂ��Ȃ����Ƃ������D |

| 57 | �ォ��Q�s�� | �Տ��Ǐ�͔F�߂��Ȃ����C | �Տ��Ǐ���قƂ���F�߂��Ȃ����C |

| 65 | ������U�s�� | ������̊��ԑҋ@������C | ������̊����i2�C3���`��1�T�ԁj�ҋ@������C |

| 66 | �ォ��R�s�� | �ҋ@�I�f�f�@�����{���Ă�����Ԓ��C | �ҋ@�I�f�f�@�����{���Ă�����Ԓ��i2�C3���`��1�T�ԁj�C |

| 69 | ������T�s�� | �Ȍ��ɂ킩��₷�� | ���O�ɂ킩��₷�� |

| 72 | �u�i2�j�K���ǁv�� | �@�}���Ǐ�̂���t���������k�����[���Ƌ}���P�����i���t���j�������̏����l | �@�t���������k�����[���Ƌ}���P�����i���t���j�������̏����l�i�u�}���Ǐ�̂���v���폜�j |

| 73 | ������6�s�� | 2�`3���ԁC�o�ߊώ@���C | 2�C3���`��1�T�ԁC�o�ߊώ@���C |

| 78 | �}5-15A�� | �Ԑڕ����� | ���ڕ����� |

| 96 | �\6-6�@�G�b�N�X������-�����X�E | �����d���Ɉ͂܂ꂽ�މ~�`�̓��ߑ� | ���d�������͂܂ꂽ�މ~�`�̓��ߑ� |

| 96 | �ォ��Q�s�� | ���� | ���� |

| 102 | ������U�s�� | ����a�ς��O�E�j���̔玿����j�ĊJ���i�t�F�l�X�g���[�V���� fenestration�j����ƁC | ����a�ς��O�E�j���̔玿����j�ĊJ���i�t�F�l�X�g���[�V���� fenestration�j�ɗގ������������`�ԂɎ���ƁC |

| 103 | �u9�j�G�b�N�X�������v�R�s�� | �k�����i⿍��j | �k���� �u�i⿍��j�v���폜 |

| 103 | �u9�j�G�b�N�X�������v15�s�� | ���Ì�̍���ፍ������́C�s���ߑ�����������̂Ŋm�F�ł��邪�C���ې�ፍ������ł͗\��s�ǂƔ��肳��Ă��܂����Ƃ�����D | ���Ì�����̍Č`���́C�s���ߑ�����������̂Ŋm�F�ł��邪�C���ې���ፍ��`���ł͗\��s�ǂƔ��肳��Ă��܂����Ƃ�����D |

| 105 | �u3�@���됫���������̊����o�H�̐f�f�v | ��ӍE | �ӍE �u��v���폜 |

| 110 | 4�j�O�ȓI�������� | ���ǂ���A�N�Z�X���鎡�Ö@�ł͎���������ȏꍇ�ɓK�p����鎡�Ö@�ł���D����~খ@�C������؏��@�C�����؏��@�C�w�~�Z�N�V�����C�g���C�Z�N�V�����Ȃǂ�����i��13 �́u�O�ȓI�������Áv�Q�Ɓj�D | �@���ǂ���A�N�Z�X���鎡�Ö@�ł�����������ȏꍇ�ɓK�p����鎡�Ö@�ł���D����~খ@�C������؏��@�C�����؏��@�C�w�~�Z�N�V�����C�g���C�Z�N�V�����Ȃǂ�����D�܂��C�}�����^�����됫�������̍������ɁC�����E�ɂ��J�������C�r�^��������E�@�����邪�C���݂͂��܂�s���Ȃ��i��13�́u�O�ȓI�������Áv�Q�Ɓj�D |

| 110 | 5�j | 5�j�����E�@ �}�����^�����됫�������̍������ɁC�����E�ɂ��J�������C�r�^�����鎡�Ö@�ł���D���݂͂��܂�s���Ȃ��D |

���e��4�j�O�ȓI�������Âɓ������C�V���ɉ��L��lj� 5�j���[�U�[�Ö@ �@���ȗp���[�U�[�iNd:YAG���[�U�[�CEr:YAG���[�U�[�C�����̃��[�U�[�C�Y�_�K�X���[�U�[�j�ɂ��C���Ǔ��̎E�ۂ⍪�ǕǃX�~���[�w�̏����C��g�D�̐؊J�ɂ��a�ϕ��̒��ɁC�����C�r�^�����҂��邱�Ƃ��ł���D |

| 126 | �}7-10�@�^�C�g�� | ���nj`���p���̍��ەW���K�i | ���nj`���p�����č����ƋK�i����K�i |

| 170 | ������12�s�� | �ꕔ���̎����� | �����̎����� |

| 171 | �\8-8�@�R�s�� | �������Ɍ��ǂ����ꕔ���̎����� | �������Ɍ��ǂ��������̎����� |

| 178 | �ォ��6�s�� | ��ۉ县 | �����ۉ县 |

| 178 | �ォ��7�s�� | ��1�T�Ԍo�ߊώ@���C | 2�C3���`��1�T�ԁC�o�ߊώ@���C |

| 178 | �ォ��8�s�� | ��1 �T�Ԍo�ߊώ@���C�����ɂ�␅�ɂ��������C�s���Ǐ�̔������Ȃ���Όo�ߗǍD�Ɣ��肵�C�ŏI�C���Ɉڍs����D | ��1 �T�Ԍo�ߊώ@���C�␅�ɂȂǂ̗Տ��Ǐ������C�s���Ǐ�̔������Ȃ���Όo�ߗǍD�Ɣ��肵�C�ŏI�C���Ɉڍs����D |

| 182 | ������R�s�� | ���{���w�Ö@�w��ɂ�銴���ǎ��ÃK�C�h���C���ł� | ���{���w�Ö@�w��ɂ���wJAID/JSC�����ǎ��ÃK�C�h���C��2016�|���������ǁ|�x�ł� |

| 191 | �P�s�� | internal resorption | internal root resorption |

| 191 | �ォ��Q�s�� | external resorption | external root resorption |

| 191 | ������V�s�� | �܂������ɐ������ꍇ�� | �܂������ɐ������ꍇ�iinternal resorption�j�� |

| 196 | �ォ��12�s�� | 25�`30���� | ��30���� |

| 237 | ������2�s�� | 30�`35���ߎ_�����f�� | ��30���ߎ_�����f�� |

| 261 | �ォ��T�s�� | �c�������������Ȃ��Ă���D | ���S����������������D |

| 261 | �ォ��X�s�� | �@�\���ێ����邽�� | �@�\���E�ێ����邽�� |

| 261 | ������V�s�� | ���Ǐ[�U�ނ̒����ɂ킽�� | ���Ǐ[�U�ނ��ɂ݂�h���C�����ɂ킽�� |

| 262 | �}18-6�@�lj� | �[ | �}18-6�@�s�[�\�[���[�}�[�ɂ��K�b�^�p�[�`���̏��� |

| 262 | �}�ԍ��E�L���v�V���� | �}18-6�@���nj`���o�[ �s�[�\�[���[�}�[�ō��Ǐ[�U�ނ�����������ɁC�a�ɍ��킹���T�C�Y�̍��nj`���o�[��p���ă|�X�g�E���d�グ��D |

�}18-7�@���nj`���o�[ �K�Ȍa�����nj`���o�[��p���ă|�X�g�E���d�グ��D |

| 262 | 4�j���땔�̕������̈ێ� | �|�X�g�`���i���Ǐ[�U�ނ̏����j�ɍۂ��ẮC�d�������V�[���[��j�Ȃ��悤�ɁC�܂��C�Ԍ��I�Ȑ؍�⒍�����s���C�K�b�^�p�[�`�����ɂ��ό`��������C�����������肵�Ȃ��悤�ɁC�K�ȃT�C�Y�̃s�[�\�[���[�}�[����э��nj`���o�[�i�}18��6�j��p����D | �|�X�g�`���ɍۂ��ẮC�d�������V�[���[��j�Ȃ��悤�ɁC���C�M�ɂ��K�b�^�p�[�`�����E�ό`�����Ĉ����������肵�Ȃ��悤�ɁC�z������K�v������D�܂��C���C�M�͎������ɂ����e����^������D���������āC�K�ȃT�C�Y�̃s�[�\�[���[�}�[�i�}18-6�j�⍪�nj`���o�[�i�}18-7�j��I�����āC�������ŊԌ��I�ɐ؍킷��ȂǁC���J�ȑ��삪�v�������D |

| 262 | ������U�s�ځ` | �����������̎c����Ԃɉ����āC�z���̂������ɋ��͂ɐڒ����Ďc�������ƈ�̉����邱�Ƃɂ���āC�c��������⋭���Ď��Ƃ��Ă̋@�\������Ɠ����ɁC���Ǐ[�U�ނ̒f�[��莕���������āC����������̃}�C�N�����[�P�[�W�ɋN�����鍪�됫�������̎�N�i�Ĕ��j��h���D | �����������̎c����Ԃɉ����āC�z���̂Ǝ��������͂ɐڒ����ė��҂���̉����邱�Ƃɂ���āC�c��������⋭���C���Ƃ��Ă̋@�\�����邱�Ƃ��ł���D�����ɁC���҂̐ڒ��͍��Ǐ[�U�ނ̒f�[����������������C����������̔����R�k�i�}�C�N�����[�P�[�W�j�ɋN�����鍪�됫�������̎�N�i�Ĕ��j��h�����ƂɂȂ���D |

| 263 | ������S�s�� | ����ŁC�z�����W���� | ����ŁC�z���ʂ��傫���ꍇ�ɂ��z�����W���� |

| 263 | ������P�s�� | �J��Ԃ��K�v������D | �J��Ԃ��Ȃǂ̕��@�ɂ��d�����k�̉e�������������邱�Ƃ��ł����D |

| 275 | �ォ��S�s�� | �i1�j���w�I�h�� | �i2�j���w�I�h�� |

| 275 | ������12�s�� | �B �ۊw�I�h�� | �i3�j�ۊw�I�h�� |

| 275 | ������T�s�� | �R�j���@�u | �Q�j���@�u |

�i��5�ő�1���F2018�N9��25�����s�j

����\

���̂��т́C��L���Ђ����w���������܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂����D

�ȉ��̉ӏ��Ɋւ��Č�肪�������܂����̂ŁC�����ɒ����\���グ�܂��ƂƂ��ɐ[�����l�ѐ\���グ�܂��D

2020�N4��21���X�V

| �� | �ӏ� | �� | �� |

|---|---|---|---|

| 65 | ������12�s�� | ���ۂ̑ҋ@�I�f�f�@�̐i�ߕ��́C���ÓI�f�f�i�Ǐ�̌��������炩�łȂ��ꍇ�ɁC����̎�����z�肵�Ď��Â��s���C���̌��ʂ��݂Ȃ���f�f���s�����Ɓj�ɏ����āC | ���ۂ̑ҋ@�I�f�f�@�̐i�ߕ��́C���ÓI�f�f�i���m�ȗՏ��f�f���ł��Ȃ��ꍇ�ɁC����̎�����z�肵���o�ߊώ@���邢�͌������������Â��s���C���̌��ʂ��݂Ȃ����m���f�f���s�����Ɓj�ɏ����āC |

| 72 | �ォ��2�s�� | ���̏�Ԃ���������ƁC���t�����ǁi�}�����ǂ̏����Ǐ�j�������̈ꕔ�Ɏ�N����C���ǐ����邢�͊Ԍ����̎����ɂ�������D | ���̏�Ԃ���������ƁC���t�����ǁi�}�����ǂ̏����Ǐ�j�������̈ꕔ�Ɏ�N����C�␅�ɂ�C�ߒɂȂǂ̗U���ɂ����܂��܂Ȓ��x��������D |

| 73 | �ォ��8�s�� | �C�|���̐��|�Ɗ��� | �i���ړ��̕��͂��ȉ��ɍ����ւ��j �����ۉ县��������|�������C2.5�`6�����x�̎������f�_�i�g���E���t�C3���ߎ_�����f�����邢�͖ŋې����H���t�Ő���C���|����ł��C����������D |

| 74 | ������8�s�� | �B�^���j���E�t�b�������܁iHY�ށj�z���J���{�L�V���[�g�Z�����g | ���ڂ��폜�D���킹�Đ}5-11��80�łɐ}5-16�Ƃ��Ĉړ��D |

| 76 | �ォ��2�s�� | �@�Տ��I���펕���E�t�������� | �@�Տ��I���펕���E�t�������� |

| 76 | ������7�s�� | �AMTA�Z�����g �H�Ɨp�|���g�����h�Z�����g�Ɨގ����Ă���C�P�C�_�J���V�E���Ȃǂ̖��@�_�������听���Ƃ���D�������i�i�}5-13�j�ł́C�p�C�G�b�N�X�����e�܂Ƃ��Ă̎_���r�X�}�X���܂܂Ȃ����̂�����D�{�ނ͐��d���Z�����g�ł���C�d�g�D�`����p��L����D�ǍD�Ȑ��̐e�a���ɉ����C��������������эR�ې�������Ă���D���ڕ�����10 �N��������80���ȏ�Ƃ���Ă���D�������C�_���r�X�}�X�����ɒ��F���邽�߁C�R���I�v���̍����O�����ւ̎g�p�͔�����K�v������D |

�AMTA�Z�����g �H�Ɨp�|���g�����h�Z�����g�Ɨގ����Ă���C�P�C�_�J���V�E���Ȃǂ̖��@�_�������听���Ƃ���D�������i�i�}5-12�j�ł́C�p�C�G�b�N�X�����e�܂Ƃ��Ă̎_���r�X�}�X���܂��D�{�ނ͐��d���Z�����g�ł���C�d�g�D�`����p��L����D�ǍD�Ȑ��̐e�a���ɉ����C��������������эR�ې�������Ă���D���ڕ�����10 �N��������80���ȏ�Ƃ���Ă���D�������C�_���r�X�}�X������ϐF���������߁C�R���I�v���̍����O�����ւ̎g�p�͔�����K�v������D |

| 79 | ������5�s�� | �@p.74�u�Ԑڕ����܁i�ށj�v�̍��Q�ƁD | �^���j���ƃt�b�f�ɂ��R�ہC�RꚐI�C�ΊD�����i��p�ɂ��C�c����ۉ县�ɍĐΊD�����U�������D |

| 83 | ������3�s�� | ���땔�̗��z�I�Ȏ����`�Ԃ́C���Z�����g���̓Y�����邢�͎����זE�̍d�g�D�`���ɂ�鍪��E�̕��Ƃ���Ă���D | ���땔�̗��z�I�Ȏ����`�Ԃ́C���Z�����g���̓Y�����邢�͎����זE�̍d�g�D�`���ɂ�鍪��E�̕��Ƃ���Ă���D |

| 92 | �ォ��9�s�� | �S�g�I�����i���`�t�X���͍g�M�Ȃǂ̋}�������ǁC�߃��E�}�`�C�C���t���G���U�Ȃǁj | �S�g�I�����i���`�t�X���͍g�M�Ȃǂ̋}�������ǁC�߃��E�}�`�C�C���t���G���U�Ȃǁj | 191 | �u1�@�����v��1���� | �����z���́C�����ɐ��������ǂ������ƂȂ邪�C���̗v���Ƃ��āC�O���C�����f���C�ۉ县�؍펞�̔��M�C�������̕Y���CꚐI�ɂ�鎕���̖������ǁC���̋T��C�ڐA�C�������ÂȂǂɂ��h������������D | �����z���́C�����ɐ��������ǂ������ƂȂ邪�C���̗v���Ƃ��āC�O���C�����f���C�ۉ县�؍펞�̔��M�CꚐI�ɂ�鎕���̖������ǁC���̋T��C�ڐA�C�������ÂȂǂɂ��h������������D�i�������̕Y�����폜�j |