History

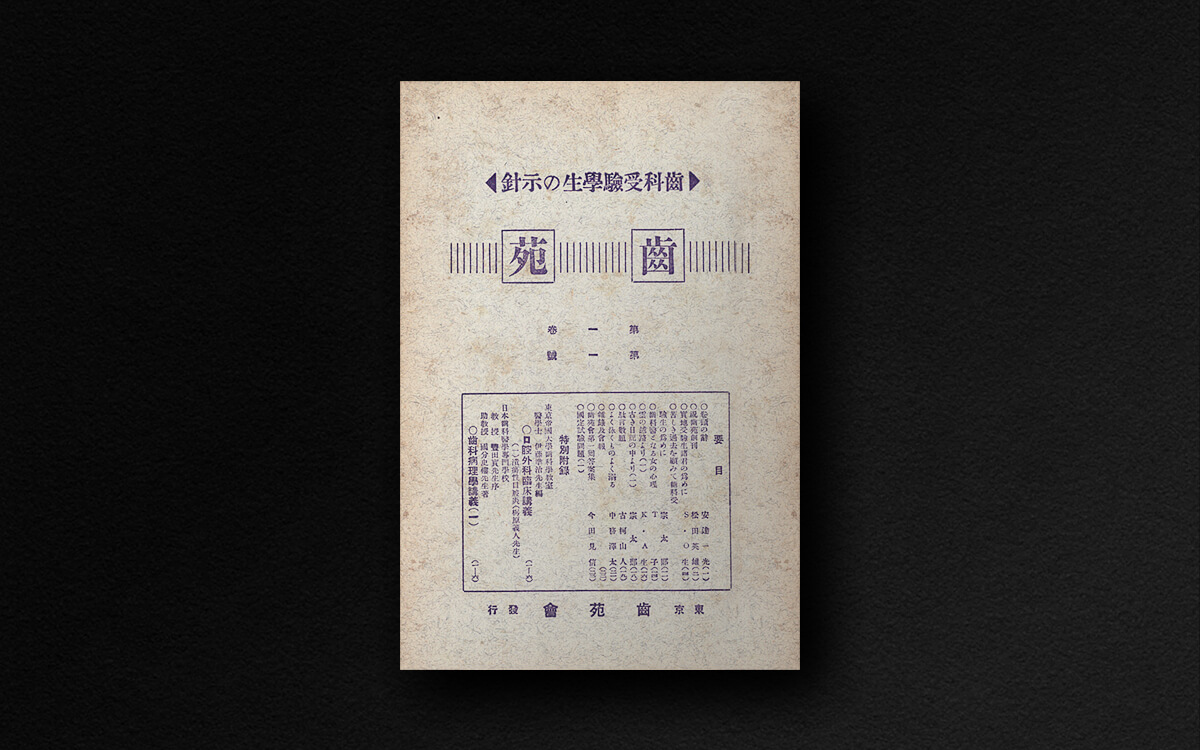

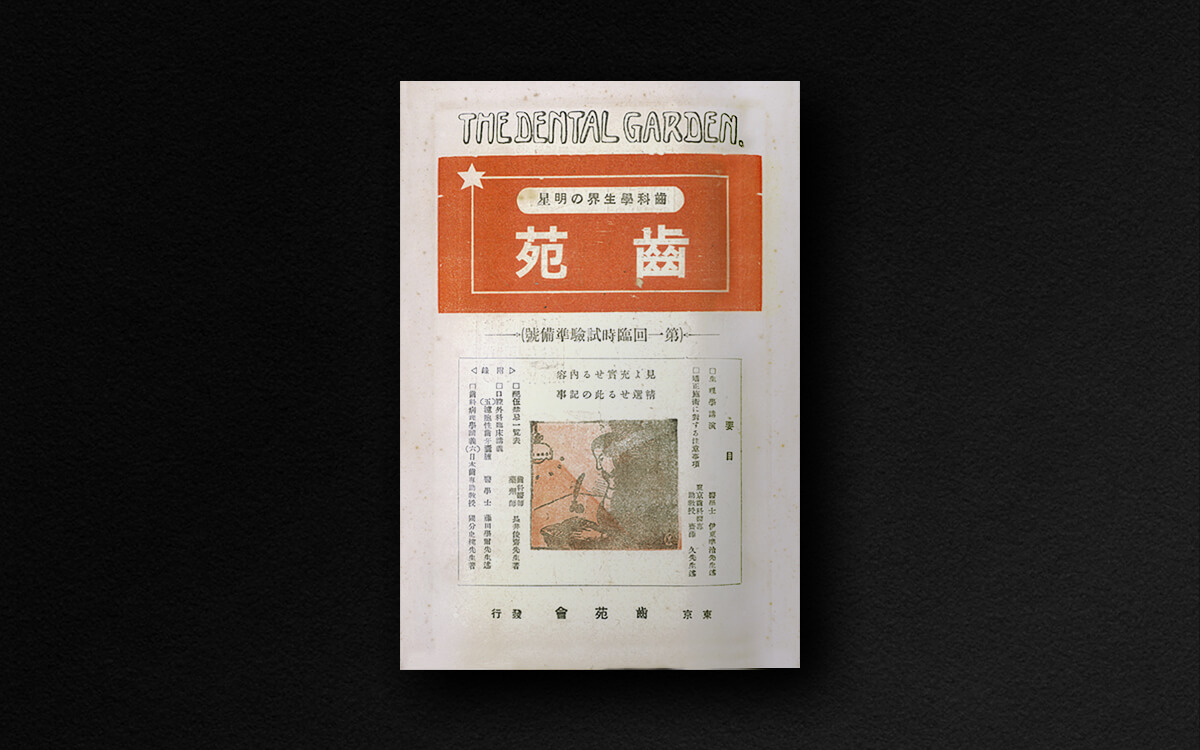

1921

会社の創業

歯科医師であった今田見信らが発起人となり、1920(大正9)年末に歯苑会を創立し、翌年1月に創業する。歯科医術開業試験の受験指導雑誌『歯苑』の刊行がはじまる。

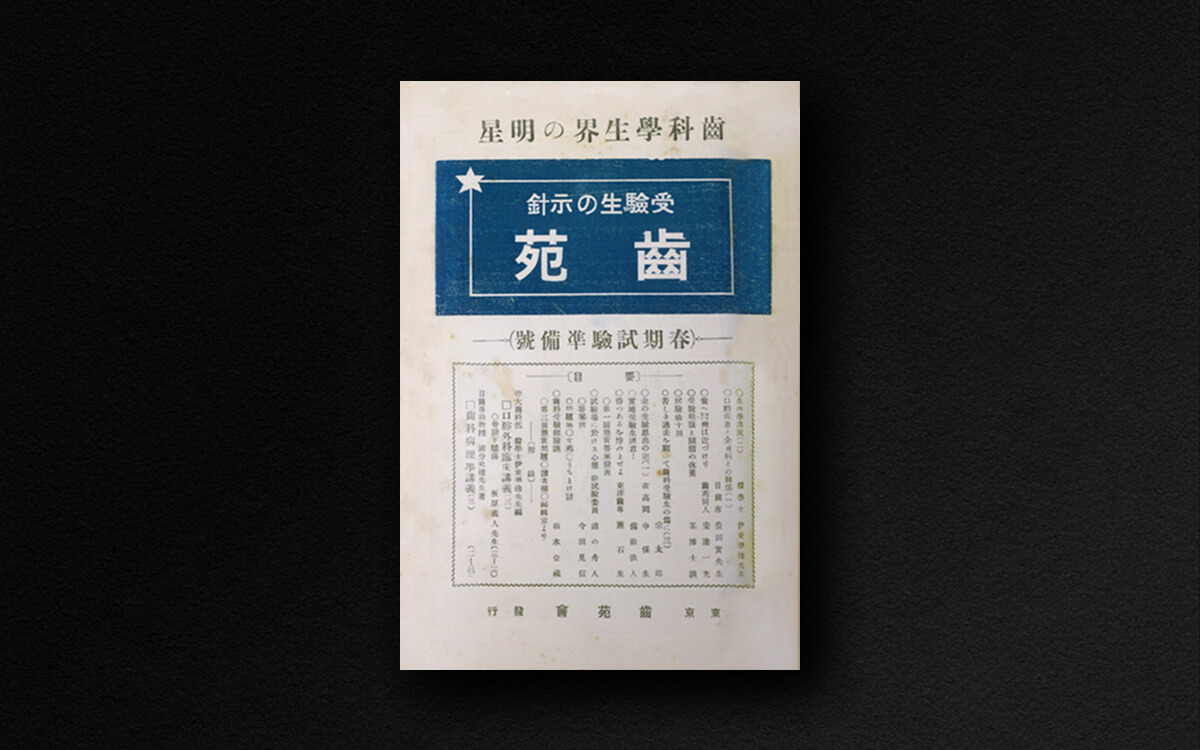

1922

歯苑社の創立

1月に歯苑会を歯苑社に名称変更する。このとき雑誌『歯苑』を『日本之歯界』に改題した。

1941

財団法人

口腔保健協会の設立

齲蝕予防、口腔保健向上を通した国民の体力増進を目的として設立認可される。太平洋戦争の戦況厳しき折は、歯苑社が協会実務を行う。1967年10月に医歯薬出版の行っていた学会機関誌発行、学会事務代行などの事業を口腔保健協会に委嘱する。

1944

戦時下、

合同会社に統合

内閣の企業整備により、他の出版社と合同して、雑誌部門は日本医学雑誌株式会社、書籍部門は日本医書出版株式会社に統合される。

1947

今田見信が日本医学雑誌株式会社の社長に就任

今田見信が日本医学雑誌株式会社(1950年、株式会社医学書院と改称)の社長に就任する。

1951

医歯薬出版株式会社の

創社

創業者の今田見信が株式会社医学書院を退職し、9月に現在の医歯薬出版株式会社を創立する。歯苑社をここに吸収して『歯界展望』他5誌を継承発行する。東京都文京区本駒込3丁目5番4号に仮事務所を設置する。

商標マークの制定

創社時に商標マーク(写真)を制定する。MedicineとDentistryとPharmacyを出版でしっかり結び、お互いに発展するという創社の理念に基づき、それぞれの頭文字をリボンで貫いたデザインとした。

1952

本社屋の建設(旧社屋)

東京都文京区本駒込1丁目7番10号に本社屋(旧社屋)を建設する。写真は、現在の社屋建設のために取り壊される直前のもの。

1953

洋書販売の開始

1953年に洋書部門を立ち上げ洋書販売を開始する。当初は外国雑誌の予約販売からスタートし、歯科関係の書籍を中心に販売拡大をはかった。1999年9月末に洋書販売を終了した。

1957

歯科実技叢書

歯科衛生士養成教育用の教科書シリーズとして発行する。後に、歯科衛生士教本シリーズに発展する。

1959

志学書店の創設

千葉大学医学部前に、志学書店を創設する。創業者、今田見信の生まれ故郷である島根県志学温泉から命名する。

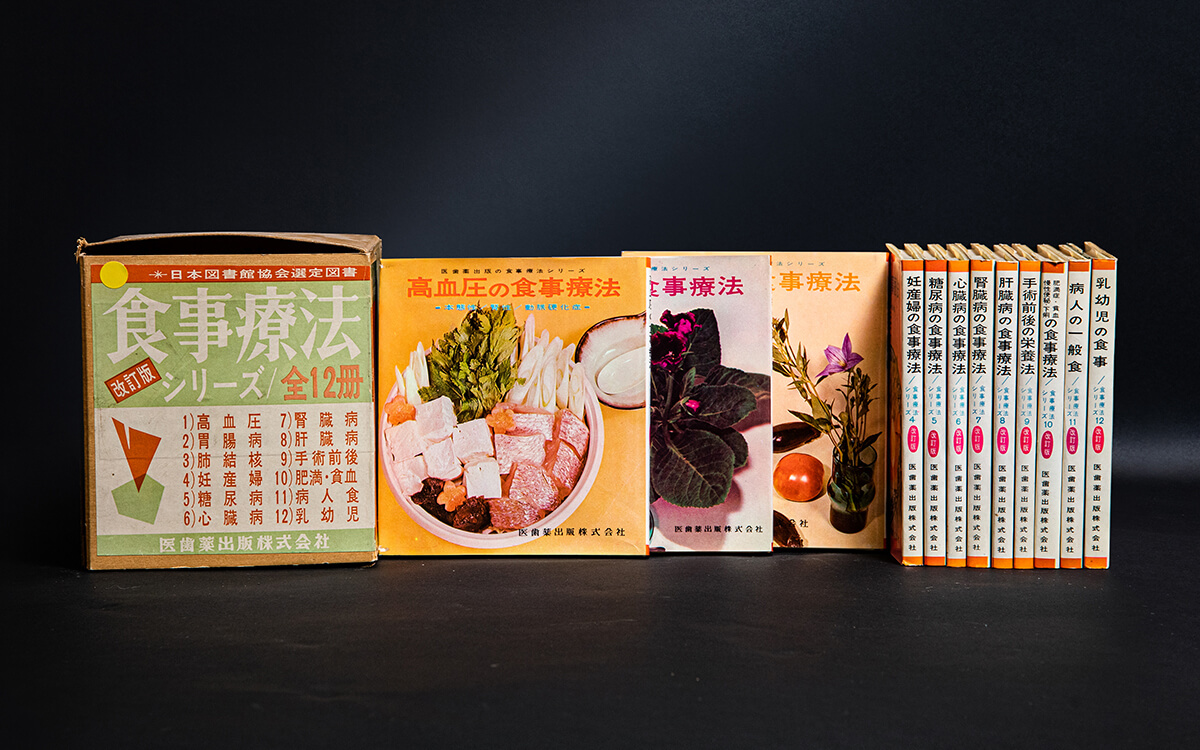

食餌療法シリーズ

『食餌療法シリーズ』全12巻は、病院栄養士が協力して1959年~1961年にかけ発行された。世の中に食事療法という言葉を浸透させた画期的シリーズである。①高血圧の食餌療法、②胃腸病の食餌療法、③肺結核の食餌療法、④妊産婦の食餌療法、⑤糖尿病の食餌療法、⑥心臓病の食餌療法、⑦腎臓病の食餌療法、⑧肝臓病の食餌療法、⑨手術前後の食餌療法、⑩肥満症・貧血・慢性便秘・下痢の食餌療法、⑪病人の一般食、⑫乳幼児の食事。

1960

九州出張所の開設

福岡市三宅天神町に九州出張所を開設し、栄養士養成校などへの販売促進活動の拠点となる(現在は閉鎖)。

社会保険歯科診療

社会保険歯科診療の初版を発行する。現在まで年度版として発行をつづけている。

1963

協力店組織の発足

歯科材料店が、歯科医院などに当社の書籍・雑誌を販売するシステムが確立される。2020年11月現在の協力店は149店舗である。

1964

最新日本食品成分表

(三訂)

科学技術庁資源調査会編の食品成分表を発行する。

1967

関西出張所の開設

大阪市に関西出張所を開設する。社員3名でスタートし、関西方面の学校営業活動と出版活動を行う(現在は閉鎖)。

1968

臨床医の注射と処方

50年を超えるロングセラー商品であり、第8版まで版を重ねている。

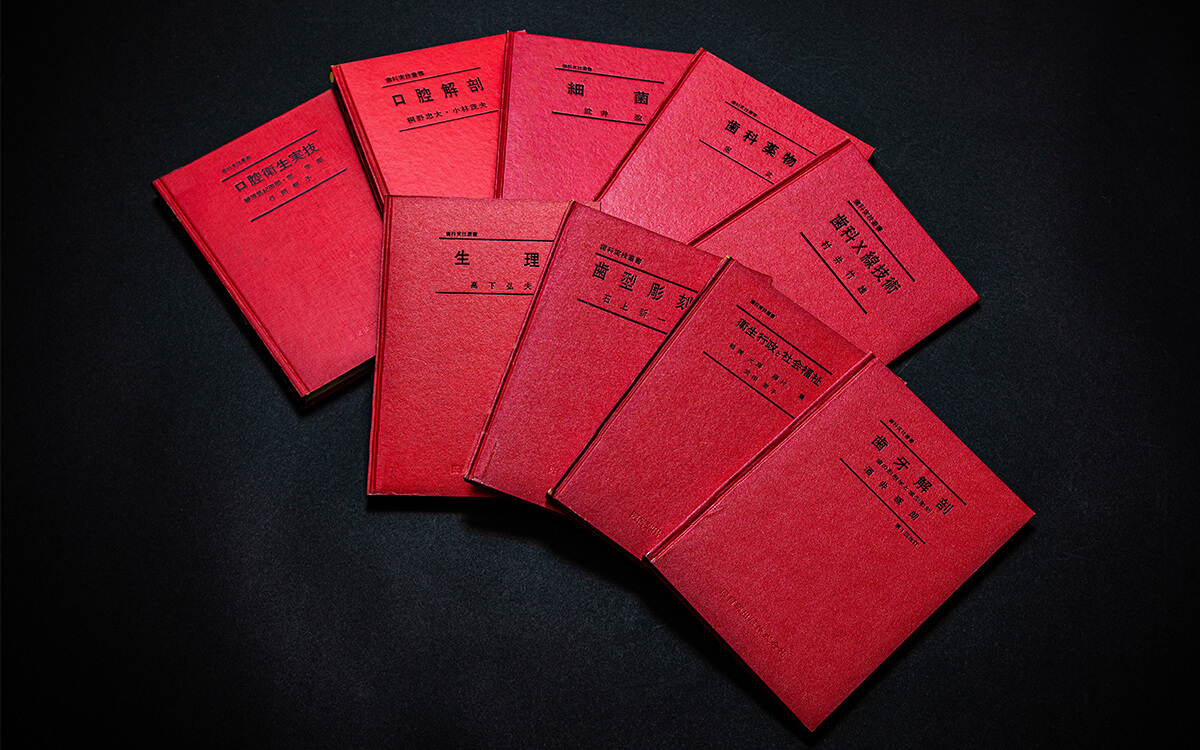

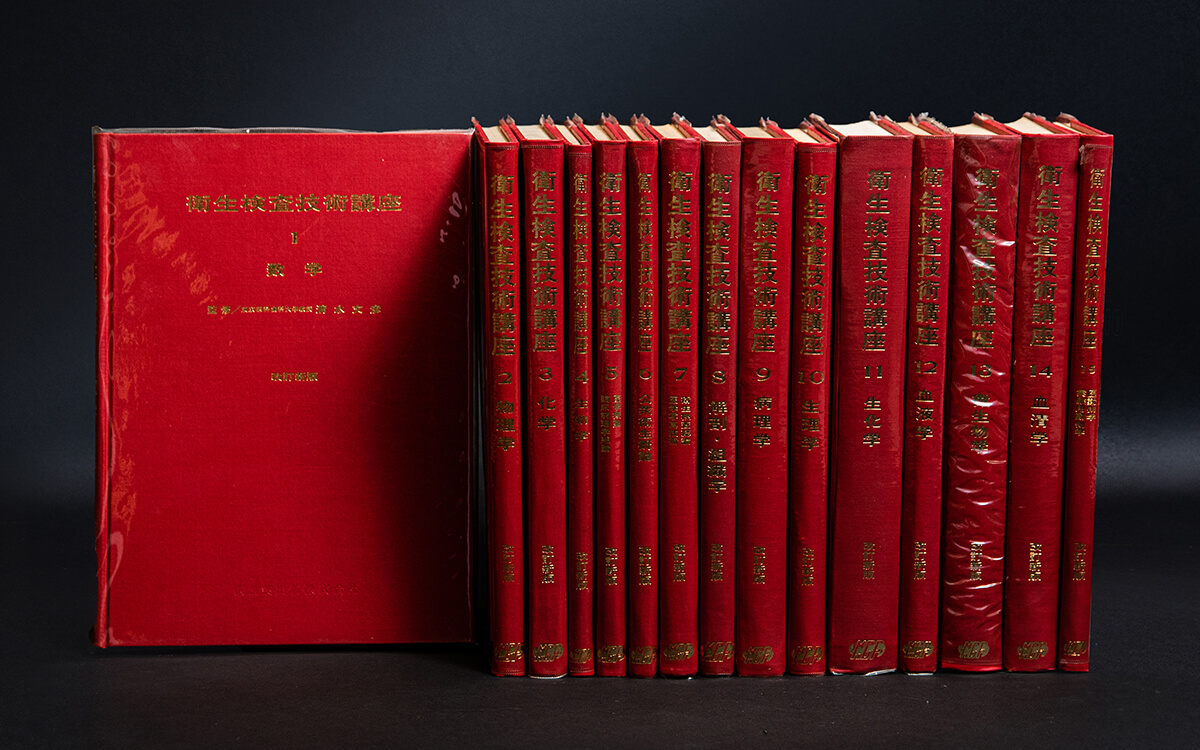

衛生検査技術講座

1958年に衛生検査技師法が制定され、衛生検査技師養成の教科書として、本シリーズは発行された。その後、臨床検査技師の国家資格が誕生し、これにあわせ改訂された『臨床検査講座』(1972年)が発行され、以降、法改正やカリキュラム変更にあわせ、『新編 臨床検査学講座』(1987年)、『新訂 臨床検査学講座』(1996年)、『臨床検査学講座』(2000年)、『最新臨床検査学講座』(2015年)と改訂を重ねている。シリーズ表紙の色が赤いことから「赤本」として臨床検査技師教育の定番教科書となっている。

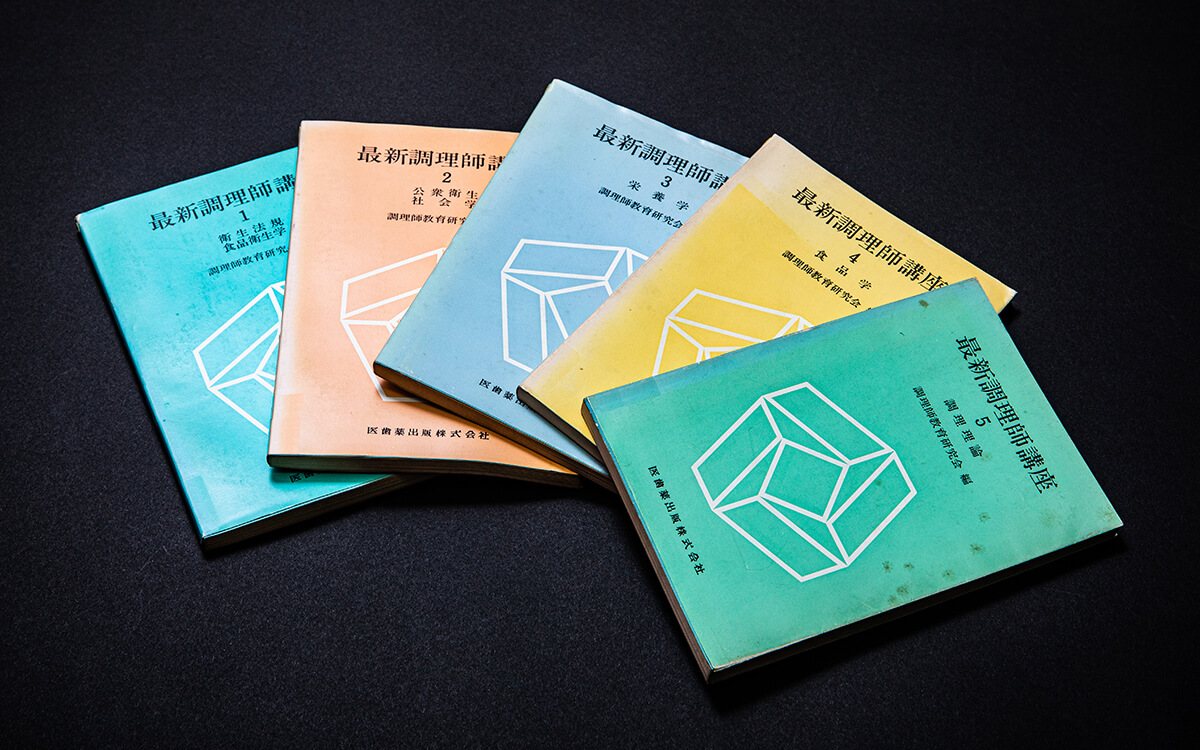

最新調理師講座

1958年5月に調理師法が制定され、調理師の免許制が確立し、調理師養成施設が増加したことに対応し、1968年に最新調理師講座を発行する。広く多くの学校の教科書として採用される。1974年には『新編 調理師講座』全7巻を刊行する。

1969

歯科衛生士教本

1957年から発行している『歯科実技叢書シリーズ』が歯科衛生士養成教育の教科書として定着するなか、教育カリキュラム改定を機に全国歯科衛生士教育協議会編集の新しい教科書シリーズとして発行する。歯科衛生士養成学校の定番教科書となる。

1970

草加倉庫の完成と

ヒポクラテスの木の植樹

埼玉県草加(現在の八潮市)に新倉庫が完成し、それまで4~5か所に分散していた在庫を集中化する。このときギリシャのコス島にあるプラタナス(通称:ヒポクラテスの木)の親木から採取した種子から育てた木を寄贈され、倉庫前に記念に植樹する。写真は、「完成当時の倉庫」と「現在のプラタナス」である。

栄養指導担当教官向け

夏期セミナーの開催

全国の栄養士養成学校「栄養指導担当教官」向けに研修と懇親の場として宿泊セミナーを開催する。毎年1回の恒例行事となる。

常用歯科辞典

歯科領域全般をカバーしたコンパクトな辞典として50年にわたり発行し、第4版まで版を重ねている。

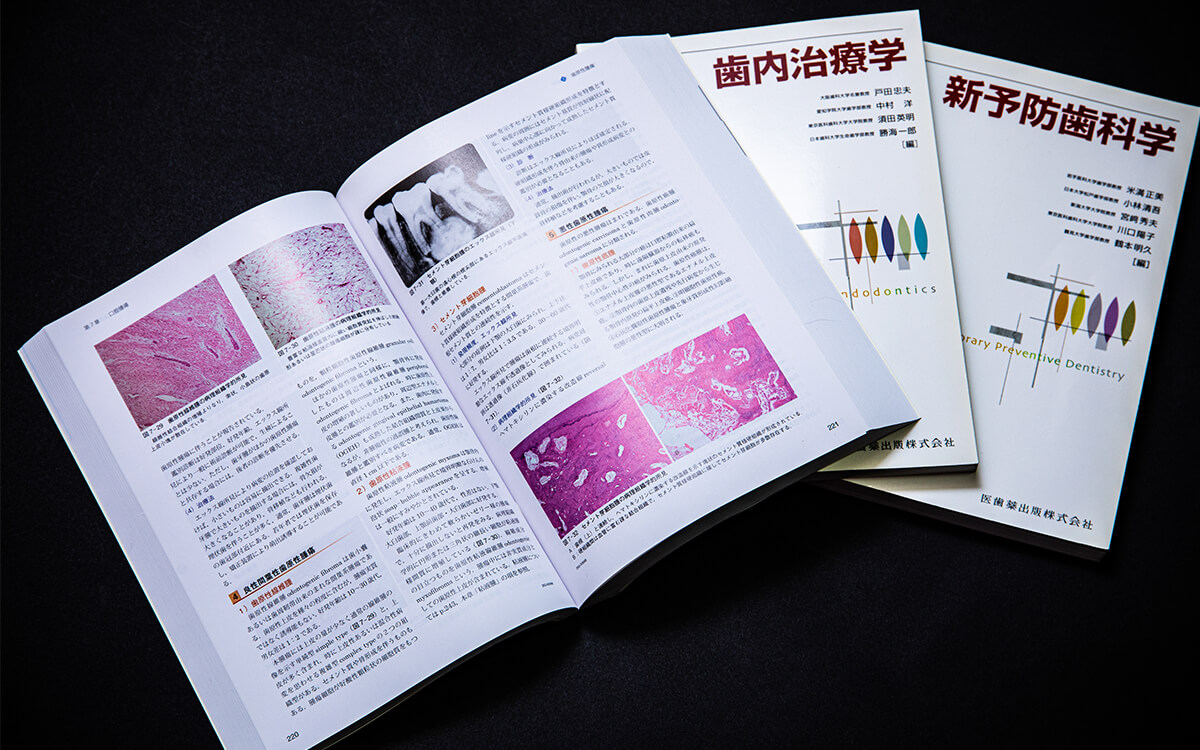

歯学部向け教科書シリーズ

1970年代から本格的に歯学部向け教科書を発行する。現在は白い表紙で統一されていることから「白本」として親しまれている。

1971

腎臓病食品交換表

治療食の基準

腎臓病の食事療法のバイブルとして50年以上にわたり発行し、第9版まで版を重ねている。

KIRK

小動物臨床の実際

小動物についての定番翻訳本。この頃、獣医関係の翻訳書籍を多数発行する。

1972

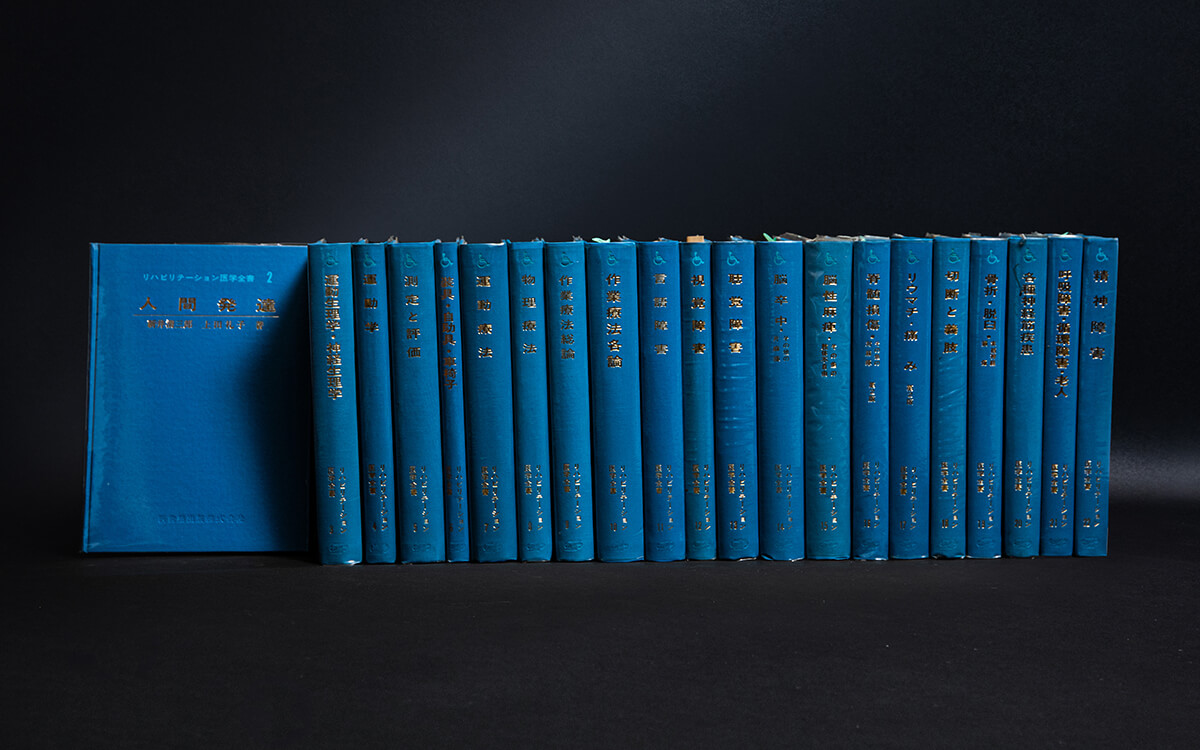

リハビリテーション医学全書

第1回配本は1972年2月、全22巻が完結したのは1984年3月である。本シリーズを刊行開始した当時はまだ、理学療法士・作業療法士の養成学校もわずかであった。そうした時代、養成学校の教科書としても活用された。その後、リハビリテーションの重要性が大きく認識されてきている。

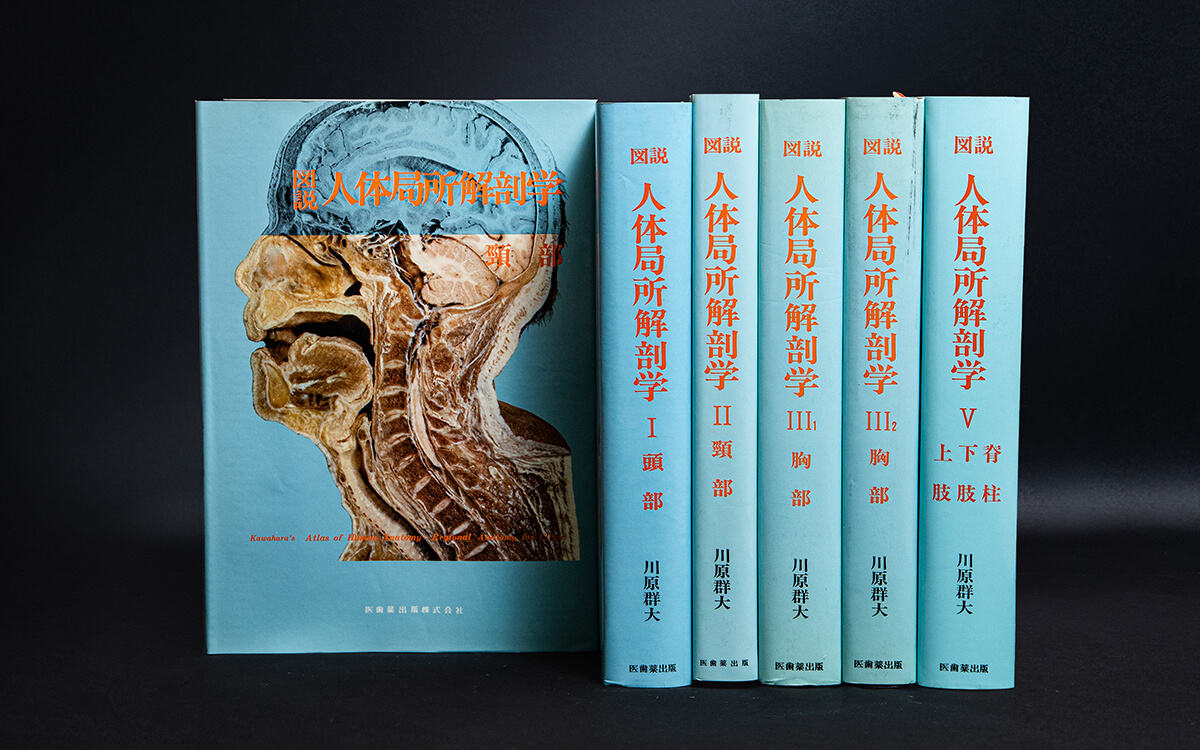

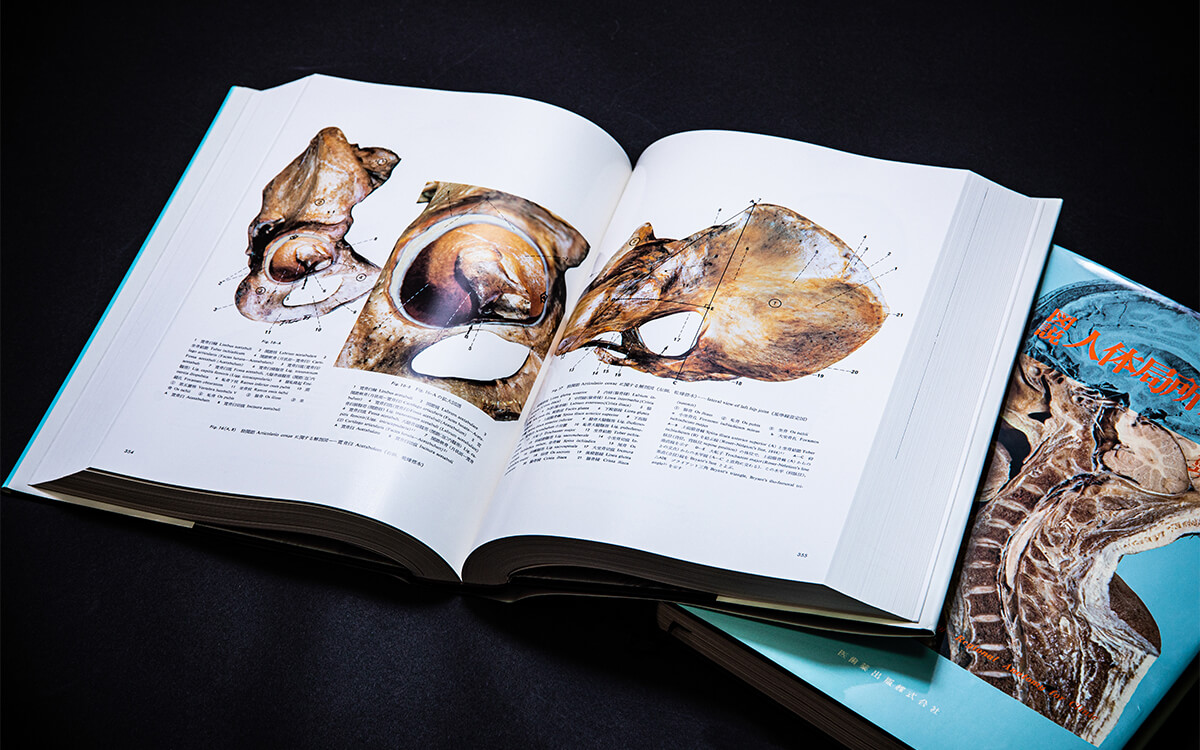

図説 人体局所解剖学

人体のスライス断面解剖写真をオールカラーB4判で14年の歳月をかけ発行した。全5巻(Ⅰ:頭部、Ⅱ:頸部、Ⅲ:胸部、Ⅳ:腹部、Ⅴ:上肢、下肢、脊柱)、定価合計は41万円、延頁は3,950頁の大著である。フランクフルト図書展などに出品し、世界の出版人を驚かせた。

1973

駒込別館倉庫の新設

山手線駒込駅近くに倉庫を新設(倉庫延べ面積576㎡)する。3年前に草加倉庫を新設したが、急速な在庫の増大に対応したものである。

今田見信著作シリーズ

創業者の今田見信著作3冊を復刻。『イーストレーキ先生伝』(1937年)、『小幡英之助先生』(1941年)、『開国歯科偉人伝』(1973年)。今田見信著作はこの他に『歯学史料』(1967年)、『続・歯学史料』(1972年)を発行する。

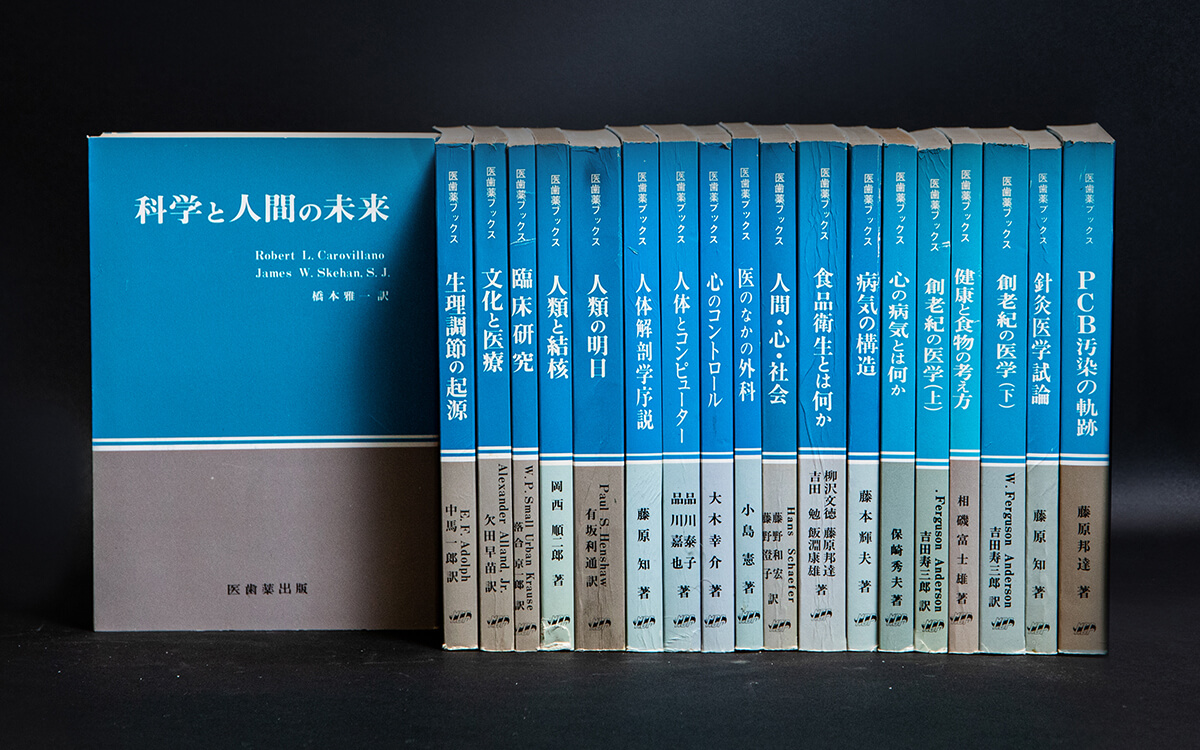

医歯薬ブックス

医学生のために気軽に読める文庫本のシリーズを発行した。シリーズ執筆の依頼状には『医学思想形成の歴史過程とその流れをきわめ、医学がかかわりをもつ問題の所在とその方向性をとらえ、現在から将来にわたる医学のあるべき道を追求することをねらいとしてこの文庫を創刊する』と記されている。1973~1977年に19点発行する。

1974

特約店制度の発足

全国の医学部所在地などにある医学書販売店と直接取引を行う特約店制度を設ける。初年度は10店からのスタートであった。毎年、特約店会を実施し制度充実をはかった。2020年11月現在の特約店は99店舗である。

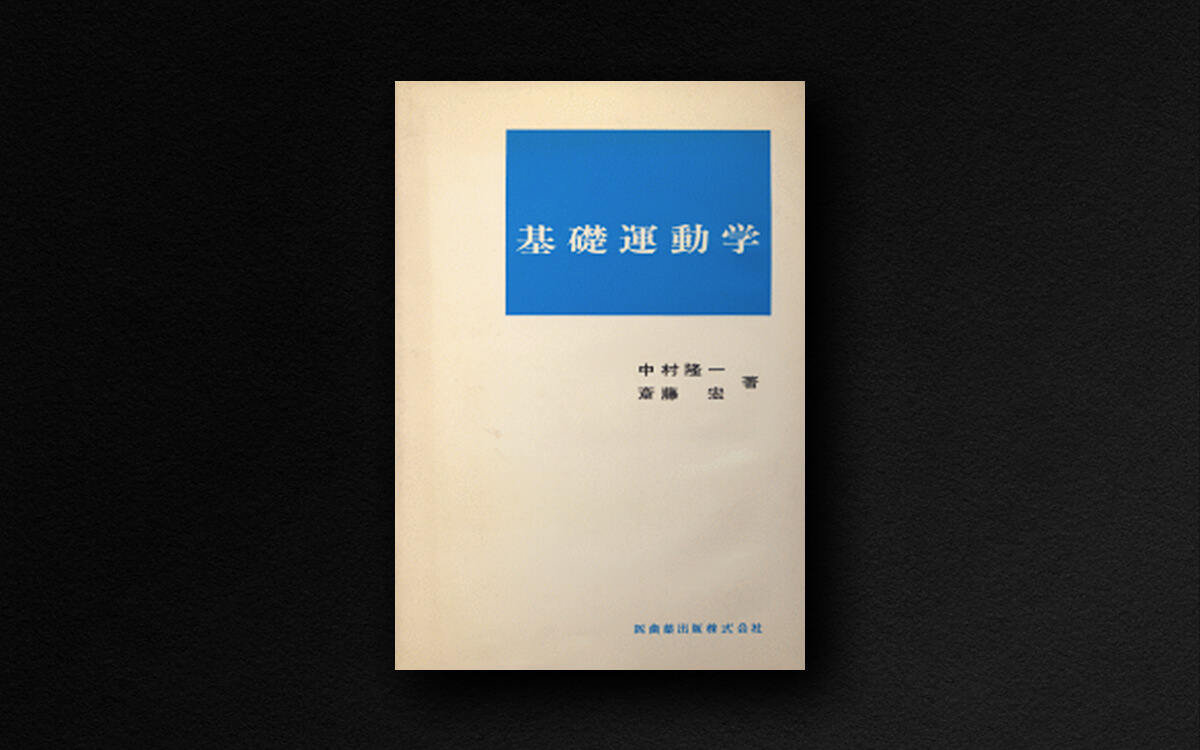

1976

基礎運動学

中村隆一先生、齋藤宏先生の執筆により発行する。運動学の定番教科書として絶大な評価を得ている。

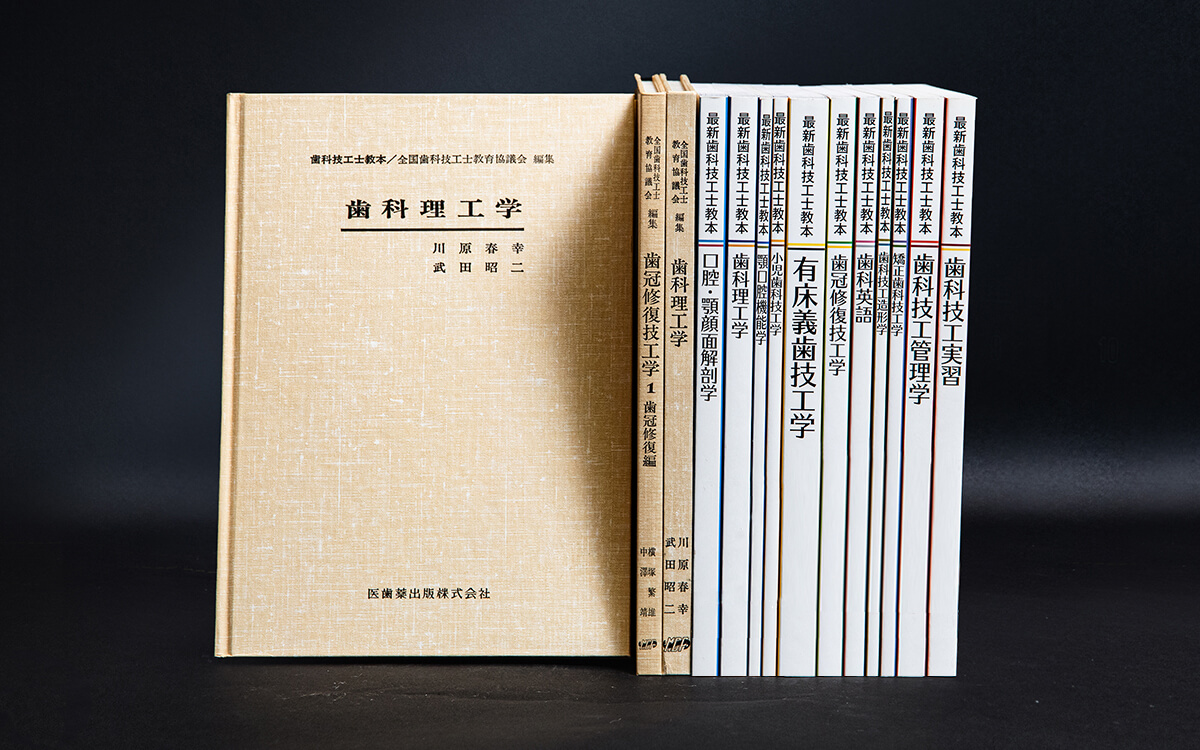

歯科技工士教本

歯科技工士養成教育の定本教科書となる。その後、指定規則や国家試験出題基準の改定などに則して改訂・再編を重ね、現在の『最新歯科技工士教本』シリーズに至る。

1978

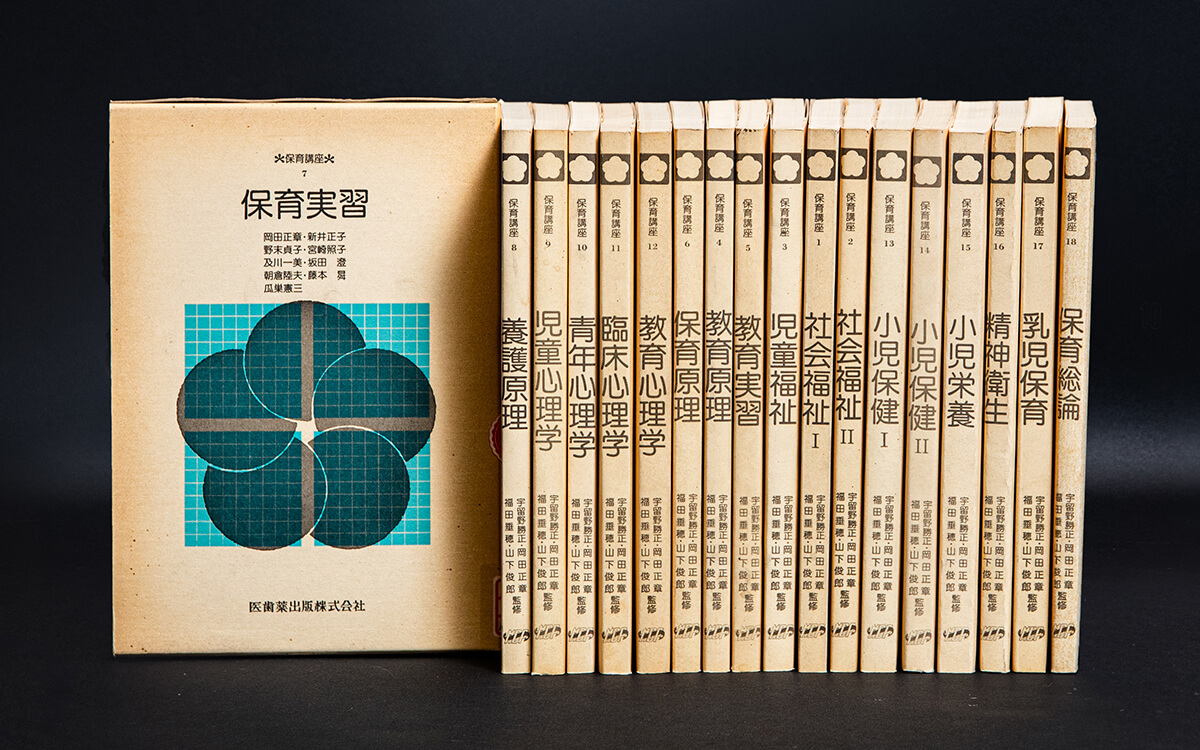

保育講座

1970年代、働く女性が増加し、全国に保育所が増加、そして保母養成の学校が急増し、保育ブームが起こる。これに併せて発行した教科書が保育講座18巻であった。

1979

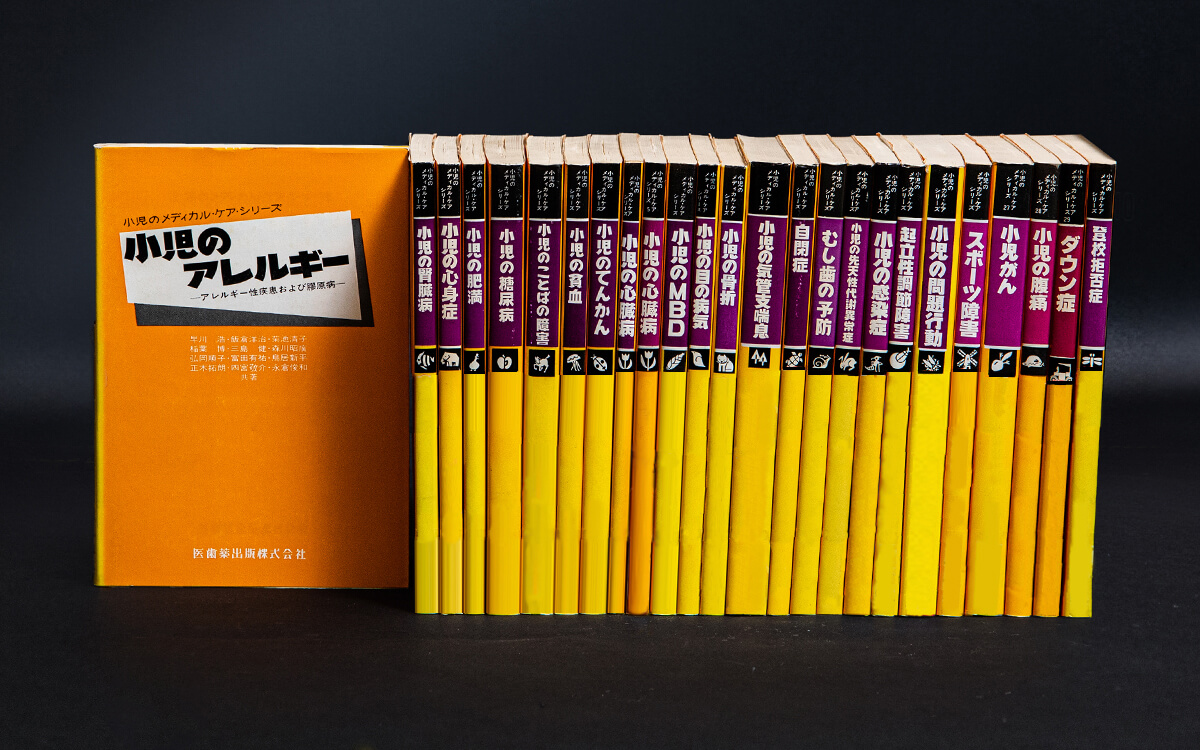

小児のメディカル・

ケア・シリーズ

学童期におけるケアのあり方を中心に、予防からリハビリテーションに至る一環した情報をコンパクトにまとめたシリーズ。1979年から刊行開始し、32巻を発刊する。

1981

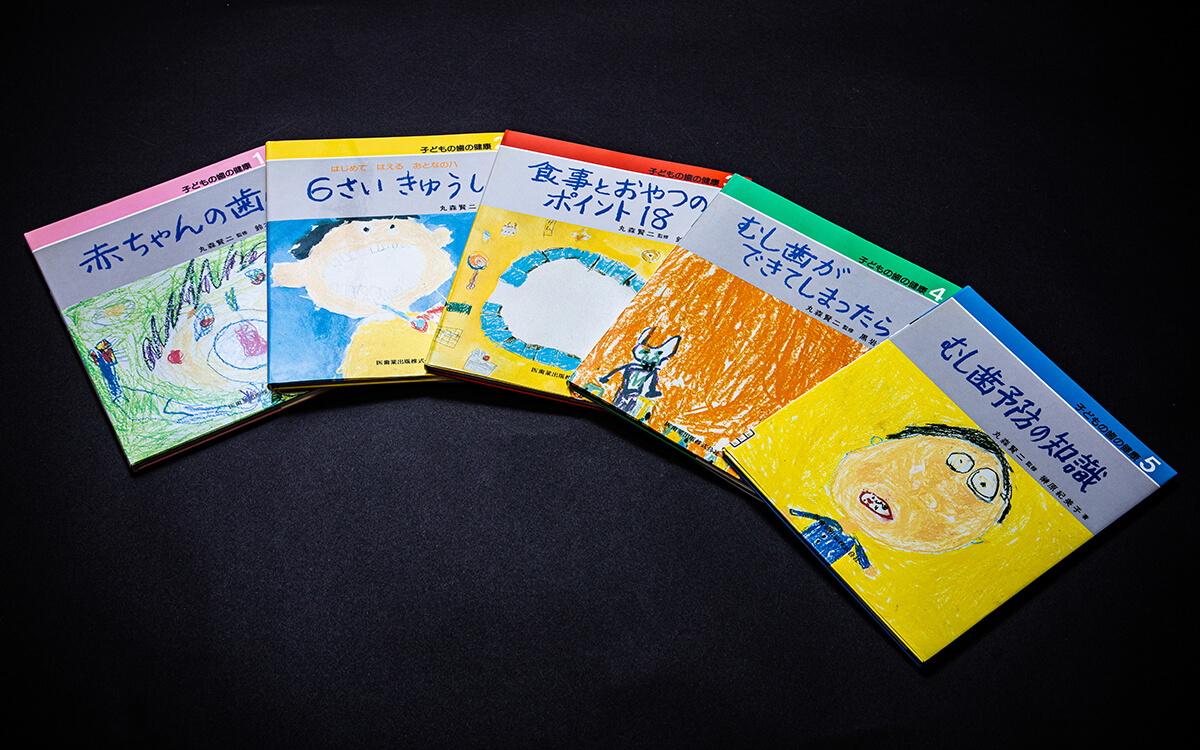

子どもの歯の健康

丸森賢二先生の監修による『子どもの歯の健康』シリーズ全5冊を発行する。歯科医院の待合室に置かれ、ベストセラーシリーズとなる。

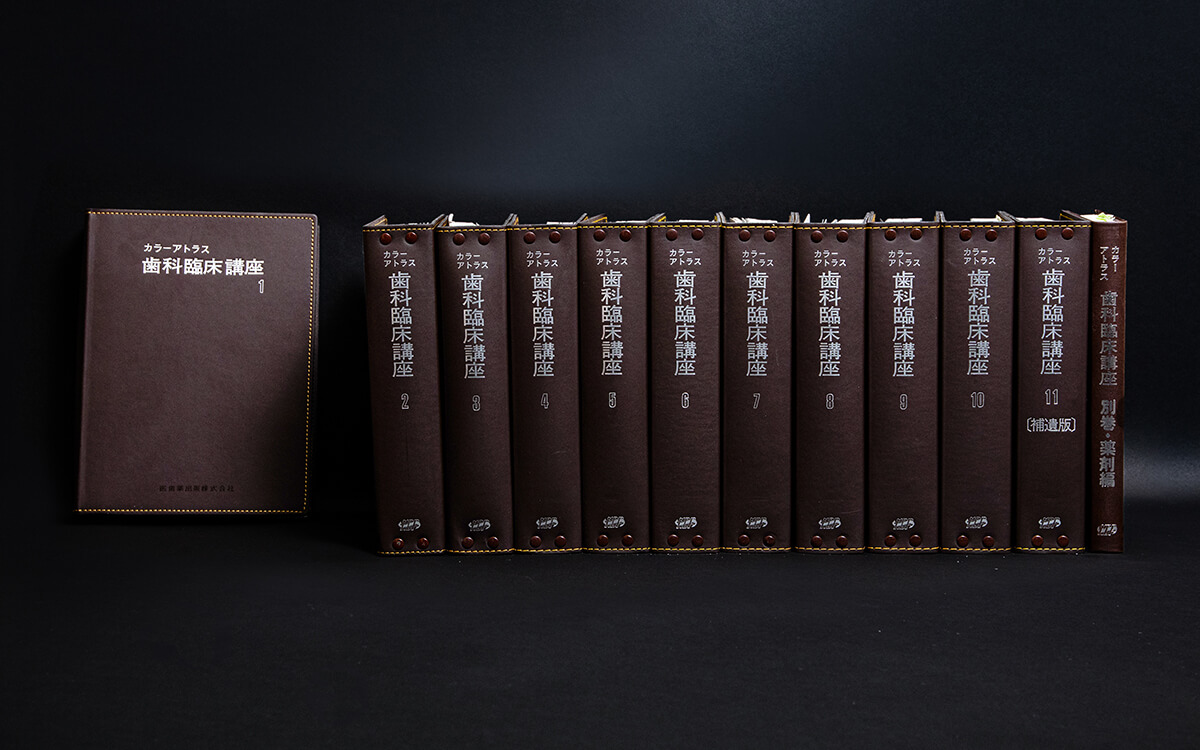

カラーアトラス

歯科臨床講座

創業60年記念出版。創業以来、臨床に直結した書籍の発行を目指してきた中で、「困ったときの歯科臨床ヒント」「一目でわかる歯科臨床の知識と技術」をキャッチフレーズに発行したシリーズである。

1982

歯科衛生士専任教員研修会共催

1982年より全国歯科衛生士教育協議会と共催にて歯科衛生士専任教員研修会を実施する。年1回実施され、当初は教育上の問題や、歯科医療をとりまく諸々の問題を講演する形でスタート。第6回からは教育現場からの発表もとりいれられる。2010年に同研修会は発展的に解消、日本歯科衛生教育学会が発足する。

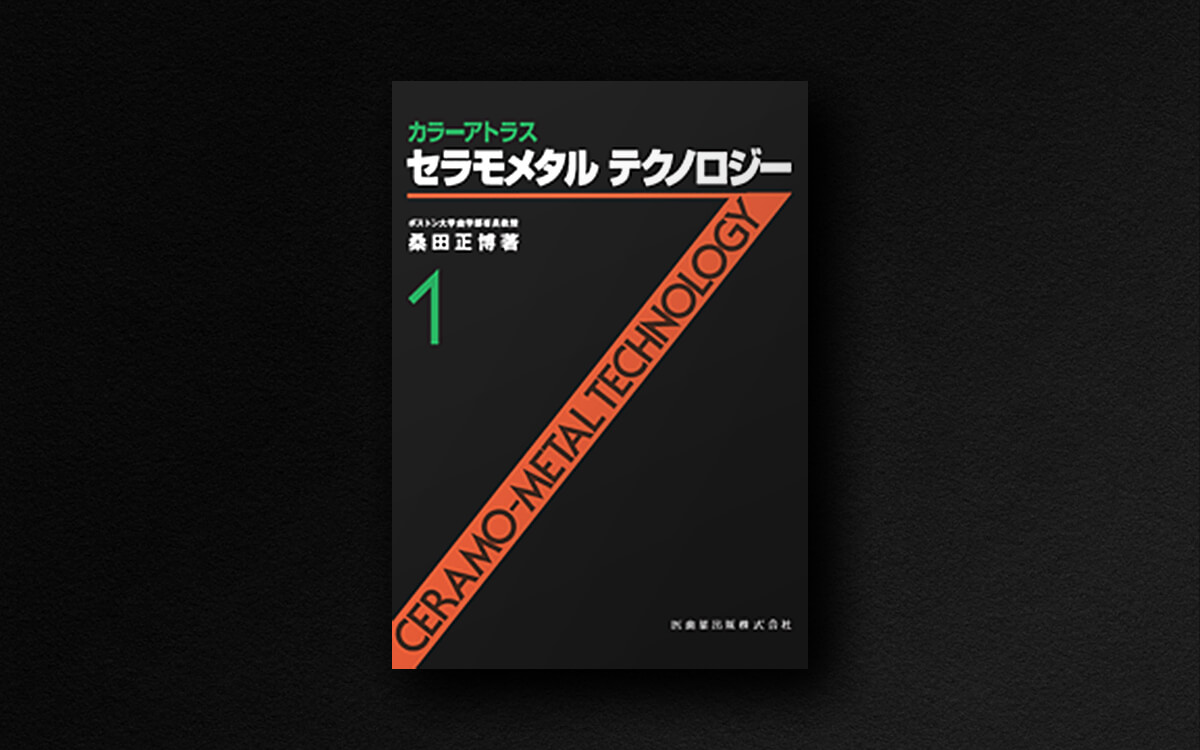

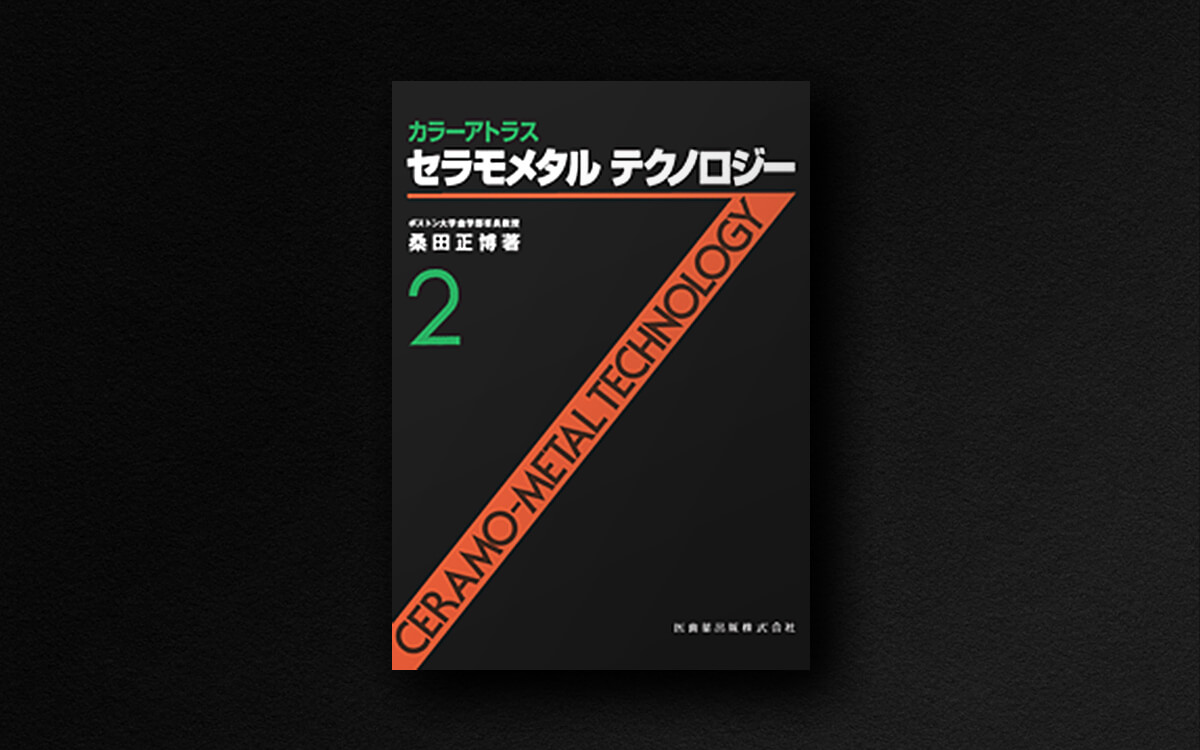

セラモメタル

テクノロジー

日本の歯科界を代表し、世界的に活躍されている桑田正博先生の『セラモメタルテクノロジー』は、1982年に第1巻が、1983年に第2巻が発行され、桑田先生のライフワークの原点が確立されている名著として、今なお世界的に高く評価されている。

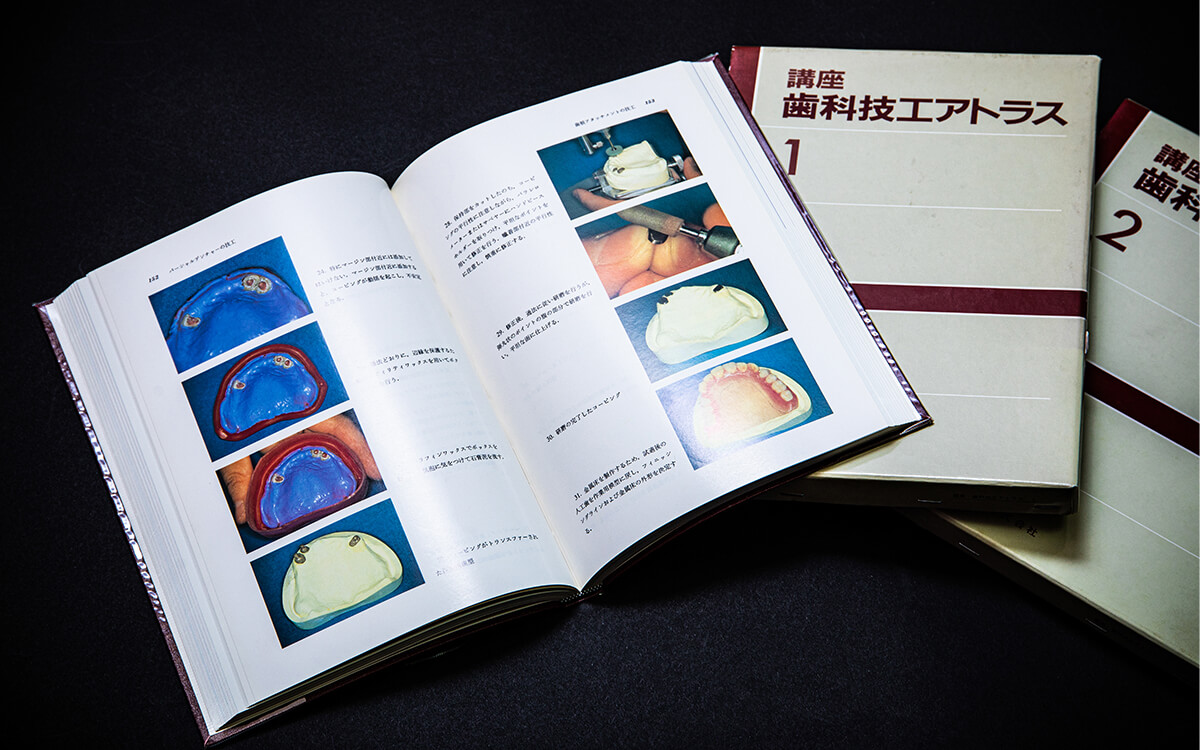

講座 歯科技工アトラス

創業60年記念出版として、歯科技工テクニックの集大成として刊行する。

1985

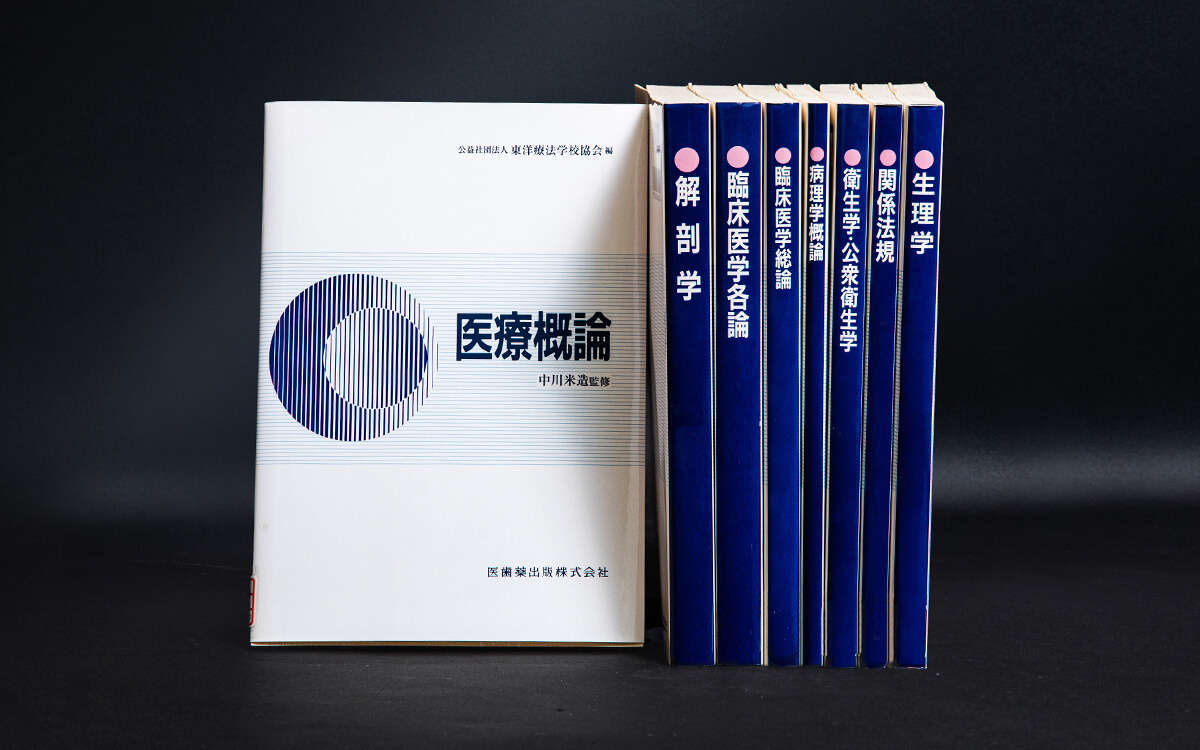

東洋療法学校協会編

教科書シリーズ

東洋療法学校協会の編集による教科書シリーズを刊行する。

1987

最新医学大辞典

見出し語約40,000語、解説語約27,000語、A5判、本文1,531頁、索引310頁、定価12,000円の医学辞典を1987年6月15日に上梓した。1977年6月に編集代表の後藤稠先生(大阪大学名誉教授)と辞典企画を話したときから10年の歳月が経っていた。

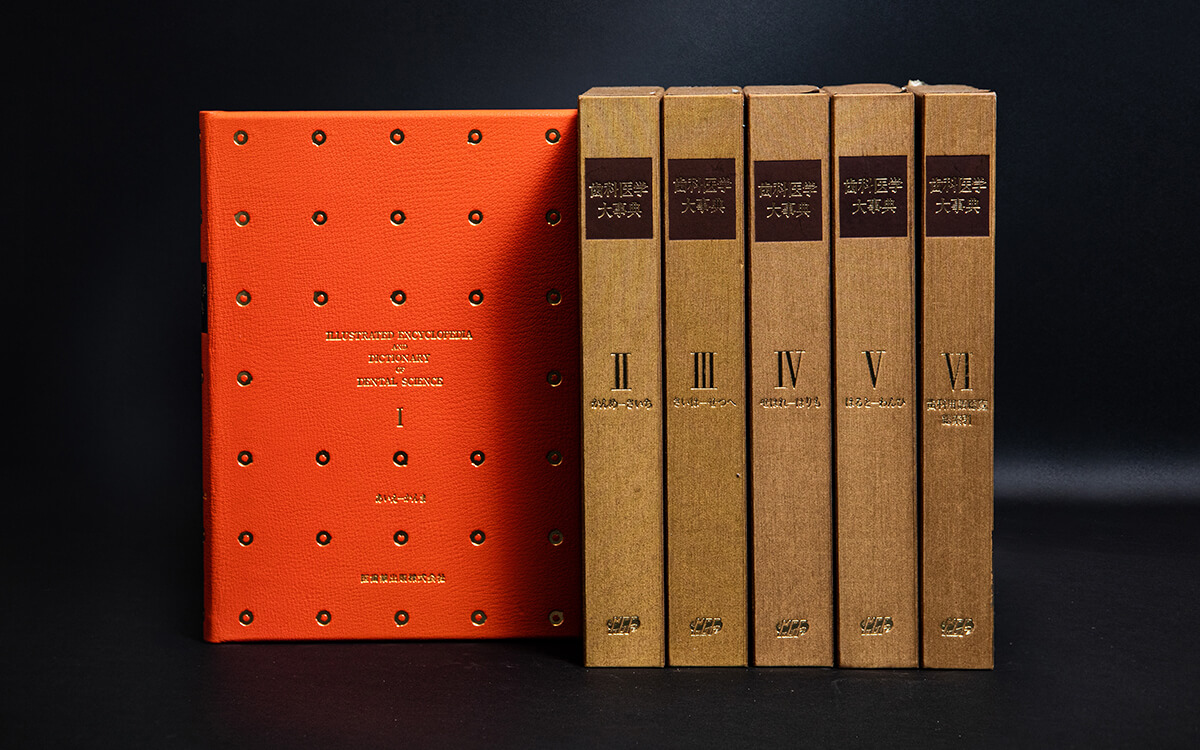

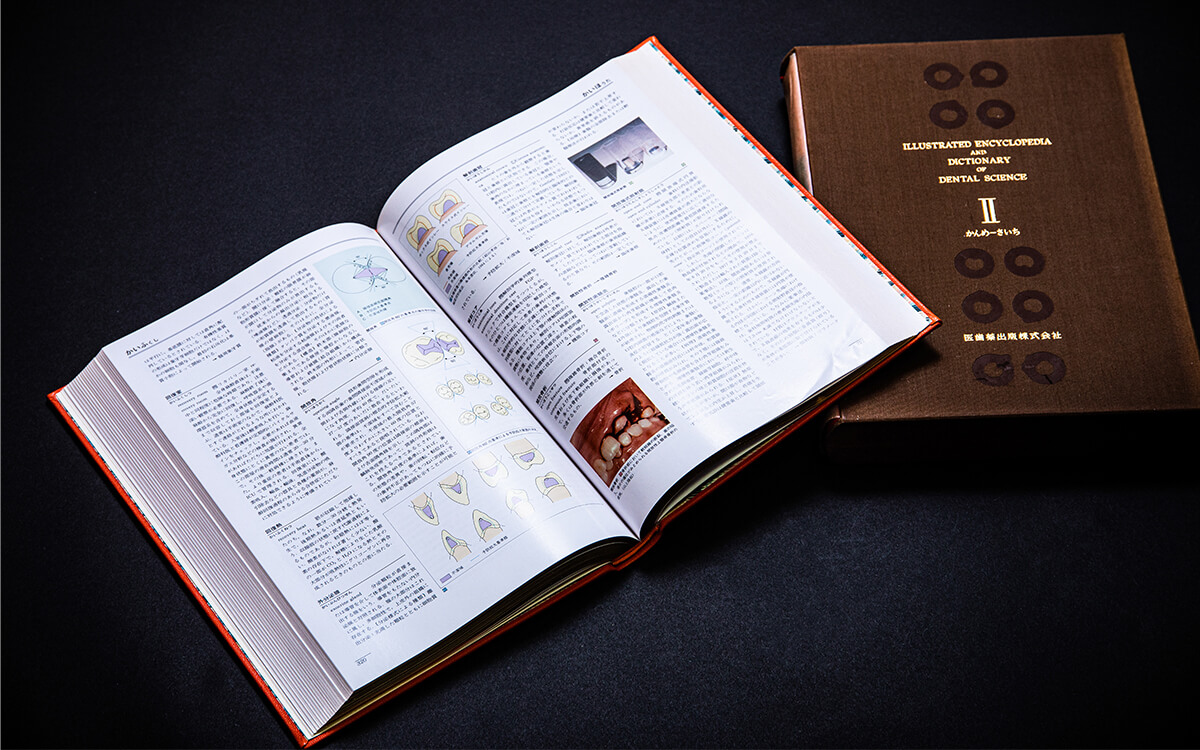

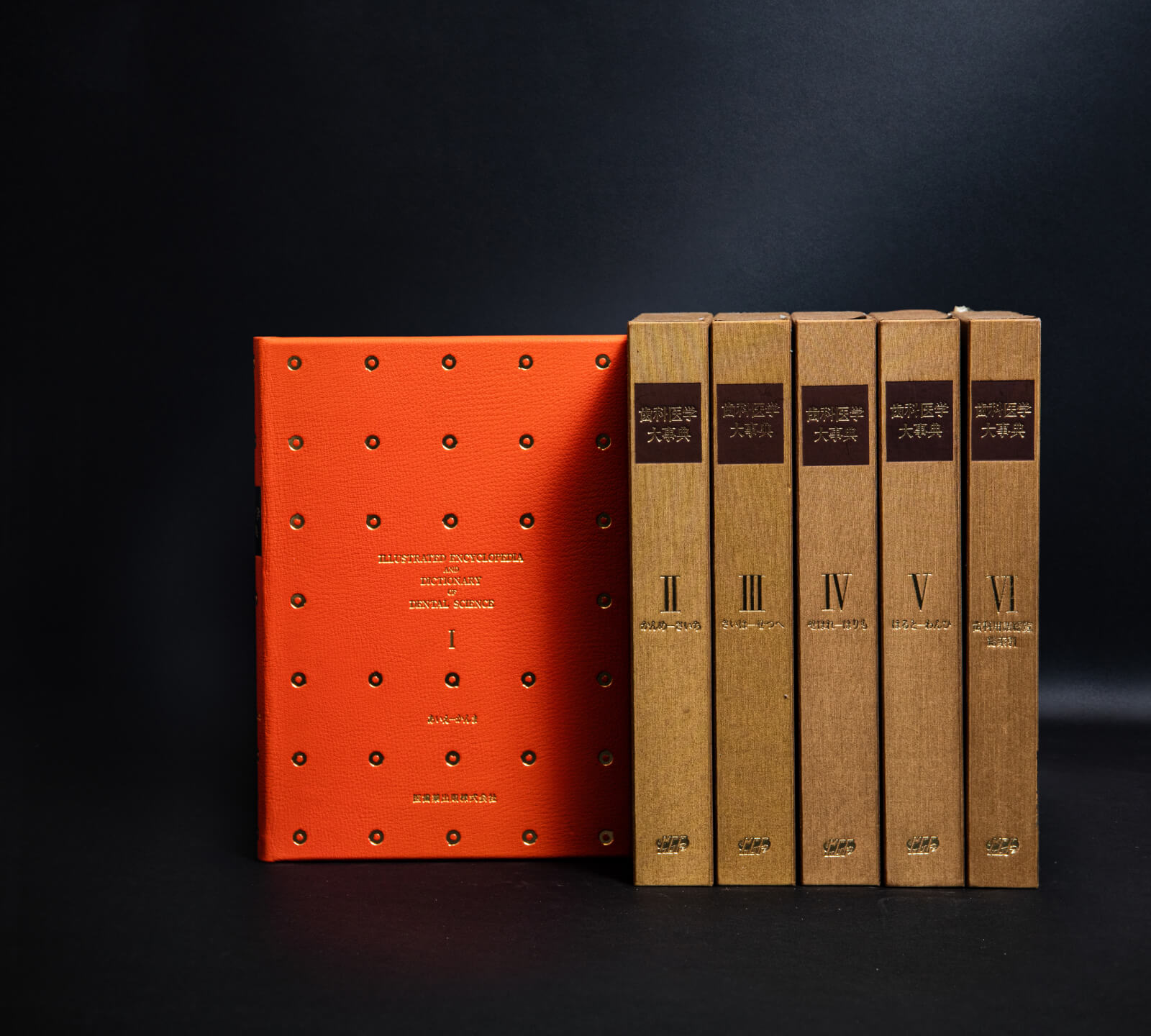

歯科医学大事典

1987年7月~1988年6月に全6巻を刊行。1981年の編集開始から8年の歳月を要した。総項目数約12,000語、図約1,900点、表約500点、写真約3,100点、日本語索引約38,100語。外国語索引約29,400語、オールカラー。革製の豪華本も発行する。

1988

当直医マニュアル

医師の白衣のポケットに入るという携帯の便をはかり、内容の簡便さもあり、読者ニーズにあった書籍としてベストセラーとなる。現在も年度版として発行している。

1989

『歯界展望』総通巻1,000号記念シンポジウム開催

12月2日、京都国際会議場にて「歯科臨床 限りなき未来のために」と題して『歯界展望』1,000号記念特別シンポジウムを開催する。会場には2,000名が集い、熱気につつまれた。

1991

創業70年記念

『デンタルハイジーン』

シンポジウム開催

5月11、12日、東京・有楽町マリオンにて2日間にわたり、「歯周治療・いま果たすべき歯科衛生士の役割」と題し、創業70年記念『デンタルハイジーン』シンポジウムを開催する。会場には800名を超える歯科衛生士の熱気があふれた。

歯科技工辞典

創業70年記念出版として発行する。見出し語は約7,100語。編集作業は4年近くに及んだ。

1993

新本社ビル完成

12月、新社屋ビルが竣工する。地上9階建て、会議室5室、応接室、エントランスホールに接客コーナー、創業当初からの発行物を保管する資料室を設ける。

全国柔道整復学校協会

監修教科書シリーズ

全国柔道整復学校協会の監修による教科書シリーズを刊行する。

1994

子どもの病気ホームケアガイド

日本外来小児科学研究会がお母さんからよく受ける質問などを、わかりやすくイラストで説明する本として発行する。小児科医院の窓口などでも販売され、ベストセラーとなる。

1996

リハビリテ-ション医学大辞典

1972年から発行開始された「リハビリテーション医学全書」の別巻として企画された。以来、20数年の歳月を経て、見出し語約15,000語、854頁の辞典を発行する。

1998

摂食・嚥下

リハビリテーション

摂食嚥下障害リハビリテーションのバイブルとして20年にわたり発行し、第3版まで版を重ねている。

介護支援専門員

試験対策シリーズ

1997年に介護保険法が制定され、新しく「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の資格が誕生し、1998年に第1回の資格試験が実施された。この試験対策本『実務研修受講試験問題集』『全科のまとめ』『五肢択一実践集』の3部作を発行。試験前にタイムリーに発行され、3部作初版の合計販売数は15万部を超える。

2000

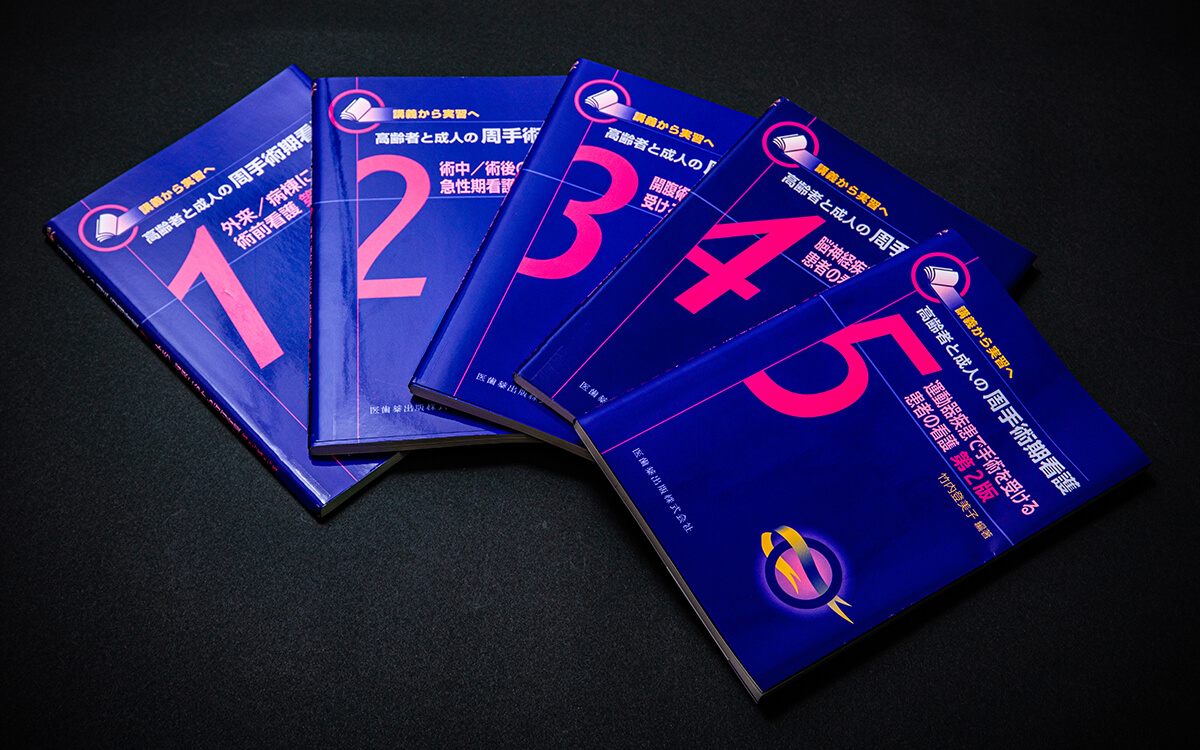

講義から実習へ

周手術期看護

看護学生や新人ナースを対象に、手術療法の選択から、手術前・中・後の看護、退院するまでの一連の看護についてまとめたシリーズを発行する。手術中の生体反応などの解説が非常にわかりやすいと評価を得ている。

2001

創業80年・創社50年

記念講演シンポジウムの会を開催

10月14日(日)東京・有楽町朝日ホールにて、「やさしさと健康の新世紀をひらく」のメインテーマのもと記念講演シンポジウムの会を開催する。総合司会に竹内孝仁先生を迎え、鎌田實先生をはじめ各界の実力者に登壇いただく。

2006

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

理学療法士・作業療法士の国家試験対策本として2006年10月からシリーズ刊行を開始する。現在も年度版発行を行う。

2008

臨床工学講座

日本臨床工学技士教育施設協議会の監修による臨床工学技士養成の教科書シリーズを発行する。日常の講義から国家試験対策まで幅広く活用できる定本となる。

2011

管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム準拠

日本栄養改善学会が「管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム」を打ち出し、このカリキュラムに準拠して教科書シリーズ12点を発行する。

2012

鍼灸医学大辞典

わが国初の本格的な鍼灸医学の辞典を発行する。 見出し語約7,000語、索引約13,000語。経脈、経穴、伝統鍼灸、近現代鍼灸、古代、近現代の中医用語、生理学用語などを掲載する。

2018

公認心理師カリキュラム準拠

2015年9月に公認心理師法が成立し、2017年9月に同法が施行され、国家資格「公認心理師」が誕生した。これをふまえ、2018年より公認心理師カリキュラム準拠の教科書シリーズを発行する。